2025/05/30

生物学関連書籍の買取【387冊 17,882円】

今回は生物多様性や環境問題など生物学に関連する書籍を中心に買取いたしました。

家に籠もって本の虫になりがちの筆者ですが、実はリアルな虫や動物も結構好きだったりします。そんな私の興味をひく盛りだくさんな買取内容のため選書が大変でしたが、特に挑戦的なタイトルに釘付けになった一冊を紹介していきたいと思います。

目次

今回の気になる一冊

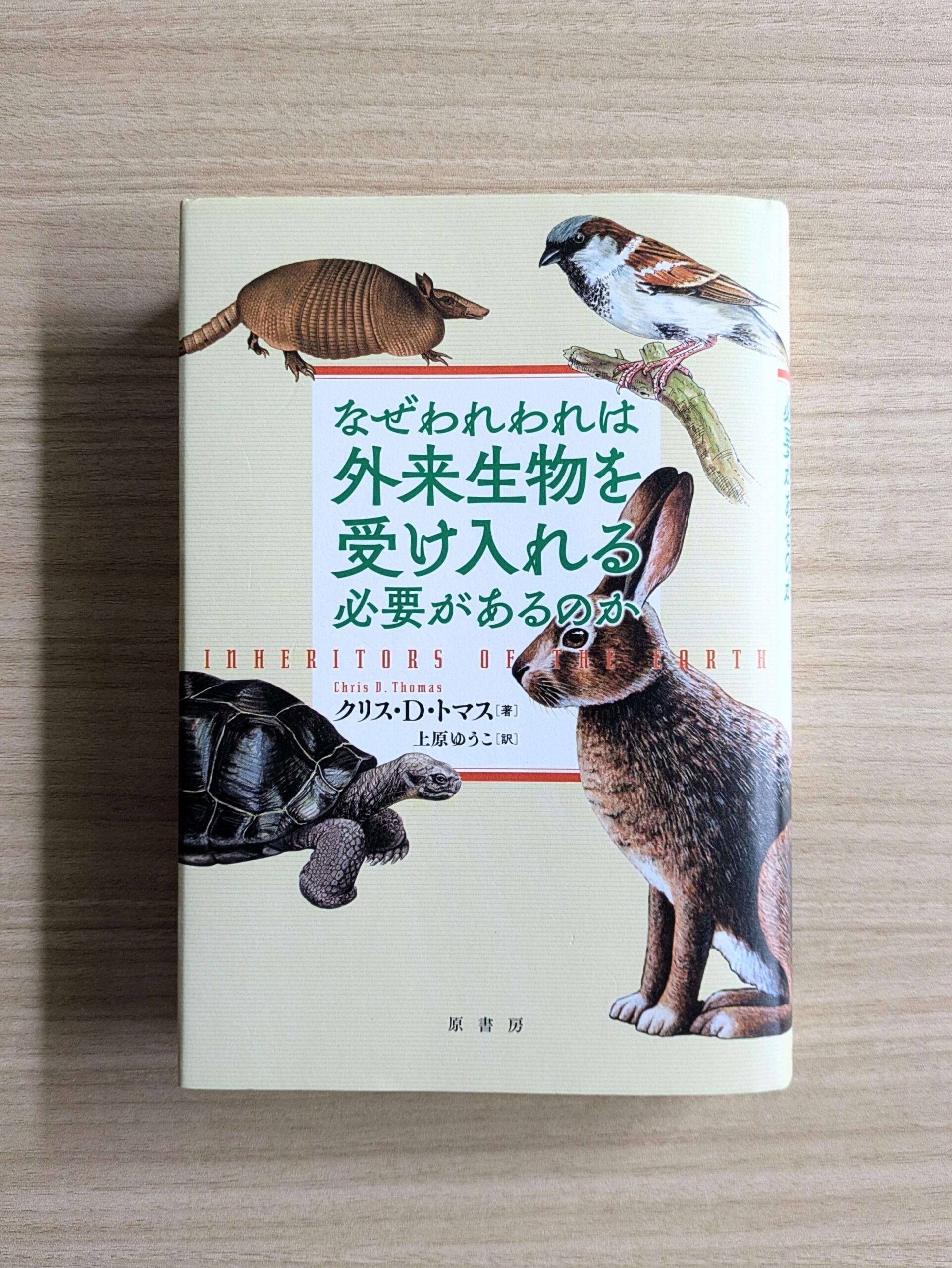

早速書影を。

『なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか』クリス・D・トマス 著,上原 ゆうこ 訳,2018, 原書房

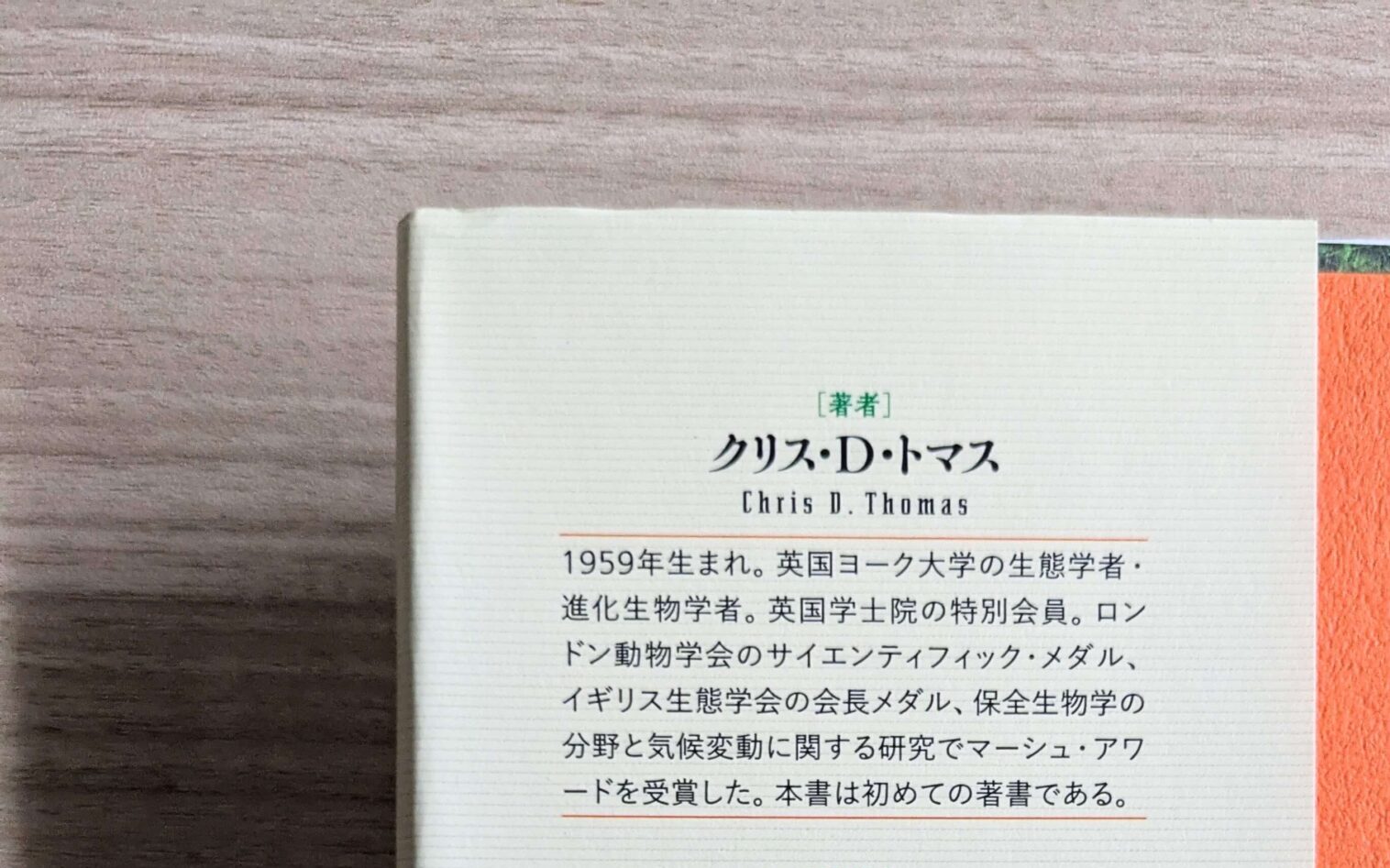

著者はイギリスのヨーク大学で生態学や進化生物学を教える人物です。本書が初の著作ということもあり、失礼ながら私はそのお名前を聞いたことがありませんでした。しかし、このトマス氏、イギリスの慈善団体「マーシュ・チャリタブル・トラスト」が各分野のボランティア、慈善活動家、専門家の功績を称えることを目的とし授与する「マーシュ・アワード」のうち

- 保全生物学の分野への賞(Marsh Award for Conservation Biology・2004年)

- 気候変動の調査研究に対する賞(Marsh Award for Climate Change Research・2011年)

の2つを受賞している結構すごい研究者なんです。(カバー巻末折り返し(下図)参照)

「マーシュ・アワード?知らないな。やっぱりたいしたことないんじゃない?」という方いますか?はい、私もそう思いました(失礼)。

しかし、彼の功績はこういったイギリス国内のものに限りません。彼の気候変動に関する研究は、温暖化問題に関する国連の諮問機関で作成された環境影響評価報告書でも大きく取り上げられるなど、世界的にも活躍しているのです。(参考:https://ieei.or.jp/2019/05/sugiyama190529/)

外来種≠悪者・・・?

本書を紹介するにあたり、まずは著者がタイトルでも示している主張「なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか?」から触れましょう。この問に対する答え、それは端的にいって著者が「外来種は必ずしも悪者ではない」と考えていることを表しています。

日本ではテレビ番組でも「ほら!かいぼりしたらこんなに外来種が!そのせいで在来種が絶滅の危機に!!」というように、外来種は当然のごとく“自然界のヒール”として扱われています。確かに人間が釣魚として持ちこんだブルーギルやブラックバス等が在来魚の卵・稚魚を捕食し、その生存を脅かしているといった話を見聞きした方も多いでしょう。また、ペットとして飼われていた魚やカメが放流されたおかげでエキゾチック生物だらけになった多摩川(それゆえ、タマゾンガワと呼ばれる事態に)や、西日本では南米原産のヌートリア(カピバラ似のげっ歯類)が自然繁殖し農作物に食害を与えるなど、外来種繁栄による従来環境の“乱れ”の話題には事欠きません。

本書を読むと、こういった「外来種は悪である」という考え方、そしてその結果としての「外来種は本来あるべきところに還すべし。いるべきところにいないものは排除すべし」という発想は日本に限ったことではなく、世界の自然保護活動家や環境活動家に共通してみられる傾向だということがわかります。

そして、その考え方に基づいて人間にとって好ましい生物を守り、好ましくない生物は排除されているという事例も本書で紹介されています。

ところが、トマス氏はこれにはっきりと異を唱えます。その理由はとてもシンプルです。

「外から新しい種がやってくるのなら、その分その土地の生物多様性は増すからOKじゃん!」

というもの。…その考えはなかったですね。目から鱗です。

在来種の絶滅と外来種定着のスピード

とはいえ、「外来種が在来種を絶滅させちゃうなら、増加してないじゃないか!」と考える方も当然、いるでしょう。

そのもっともな反論に対し、著者は「外来種が在来種を根絶やしにしてしまうよりも、実は外来種が新たな生息地に根付くスピードの方が早い。だから、結果として外来種の侵入により生物多様性は増している」という主張を展開します。また、

という記述にも見て取れるように、世界規模で見れば外来種が在来種にとって実はそこまで大きな脅威とはなっていないということも示されます。

生物は進化する—人間活動の恩恵—

そして、忘れてはいけないのが“生物は進化”するという事実です。

ヒトという種がこの地球上に登場して以来このかた、環境に与えた変化はご存じのとおり多大なものです。

その変化の中には食糧として乱獲された大型哺乳類が“直接的に”絶滅させられた例もあります。あるいは、ヒトの移動に伴い意図的に、ときには偶発的に(船に乗り込んだネズミなど)違う土地に持ち込まれた動物が離島の固有種を襲うなど“間接的に”絶滅に追い込んだものなど様々なものが含まれます。昨今の温暖化問題なども言わずもがなですね。

ですが、その一方で人間活動の恩恵を受け人間登場以前よりも繁栄している種もたくさんある、と著者は続けます。確かに、私達の主食であるコメや小麦、トウモロコシなどは品種改良を重ね世界中で繁栄していますし、家畜もしかりです。

また、人間が持ち込んだ外来種がその土地にいた遠い親戚と交雑し、結果として新種が生まれる(「第3部 第9章 雑種の形成」参照)ことも起こっている、と。

そして更に、新たな土地の植生に合わせエサへのアプローチを変えることで、元いた種とは異なる性質を獲得するものも出て(「第3部 第7章 急速な進化」のヒョウモンモドキの例などを参照。)くると言います。

その新たな性質とは単に個体ごとの嗜好の変化といった一世代限りのものではなく、新天地にある植物が発する匂い物質を捉えられるように身体を変化させるなど、遺伝子レベルの話で起こるものなのだそうです。一世代のみの突然変異で終わるものも勿論いますが、その新性質が何世代にもわたって受け継がれたとき・・・それはもう進化により新種が生まれたと言ってよいのではなか、と。

つまり、結果的にではありますが人間活動の結果、世界の総量で考えれば生物種が1つ増えたことになります。著者はこういった類の人間活動の結果に起因する動植物種の“ゲイン”(増加)についても目を向けよ、と本書全体で訴えます。

人間は不自然な存在か?

ところで、みなさんは“人間は自然な存在”だと思いますか?それとも“不自然な存在”だと思いますか?

私は本書を読むまで、こういった視点で人間存在を考えたことはあまりありませんでした。しかし、これまでの自然保護論的文脈での人間は “自然を破壊するもの”であって、“自然の外側にあって自然ではないもの”として扱われており、その影響から心のどこかで私も「人間は不自然な存在だ」と感じてきたように思います。

実際に、人間の活動が他の種がなし得ないほどの大量絶滅を引き起こしたことは否定のしようがありません。たった500万年前にアフリカに出現し猿人・原人・旧人と進化しながら地球表面を埋め尽くし、地球に不可逆的な変化をもたらしたという点でヒトは確かに特異な生き物であり、その出現から現在に至るまで自然と調和して生きてきた時期などないと言えるでしょう(ここ100年ほどの自然破壊のみがクローズアップされがちですが、本書では人類の誕生からそれはもう始まっていたという論証もしてみせています。そして、この地球の歩んできた歴史の長さに比べたら“たった500万年”という時間尺度の持ち方も後にポイントとなってきます(本文後段「時間尺度は長く捉えるべし」参照)。

著者はこの点に言及し、「人間もまた自然の中で生まれ進化してきたヒトという生物なのだ」と「人間=不自然」ということを否定します。

前段でも進化に触れましたが、考えてみればヒトも進化という全生物が等しく関わるプロセスに沿って変化してきました。このルールから逃げられない時点で、やはり人間の自然の一部なのだといいます。続けて「そうであるならば、自然の一部であるところのヒトが行った行為も自然のうちなのでは?」と提唱します。

そして、私にはこの考え方が本書を支える著者の生物学的哲学の肝であるように思えました(「第4部 第10章 人類も自然の一部」参照)。

キリスト教的な枷

ちなみに、前段の「人間も自然の一部である」という考え方について、著者は “西欧においては人間が神に特別に作られたというキリスト教的思想が受容を難しくしているのでは?”と推察しています。この点はどこかのページで数行のみ、さらりと触れられていましたが、個人的にはその部分がとても面白く感じられました。

そして、著者がキリスト教世界に大激震を走らせたダーウィンと同じイギリス人であること、イギリスが独自のイギリス国教会を確立しローマ教会から分離独立していた歴史などを考え合わせると、本書がイギリスで出版された地政学的背景などは考察しがいがありそうだなぁ、などと思ったりもします。

時間尺度は長く捉えるべし

脱線しました。しかし、このキリスト教的人間中心主義な考え方にフォーカスしてみると、これもまた著者のいう「生物の進化とその影響を、人間基準の時間尺度に立って考えるな」という主張にも一貫性があることが見えてきます。

自然保護活動では、とかく目標数値というのを据えがちです。例えば、「◯◯年までに☓☓(生物名)の頭数を100年前と同じ基準の■■頭までに増やす!」といったようなものが挙げられます。しかし、その時点の「☓☓の頭数」は自然界的に本当に適切な数だったのでしょうか?あらゆる種がたえず変化し続ける進化というレールに乗っている状況で、どの地点のポイントが適切な個体数や状態だと言えるのでしょうか?

ここでも著者の答えは明快です。すなわち「どの時点・地点をとってみても、それは人間の恣意的で主観的な尺度にすぎない」、つまり「そんな時点も地点もない!」ということです。

さて、そこから導かれる結論は何でしょうか?

それは、そんな恣意的な数値の実現のために多様性に貢献する(かも知れない)外来種を根絶しようというのは科学的根拠が希薄であるということです。そして、それは太古の昔から繰り返されてきた進化という営み自体に勝負を挑むような、勝ち目のない勝負をしかけ続けるようなものだと言います。確かに、人間の捉えられる尺度では「かつてあった正しい環境」も地球全体の悠久の進化的尺度でいえば「変化の途中」かも知れないのです。

それを人間の都合で、そして、人間が自然を超越した存在であるかのように規定し、無理に変えようとする奢りに対し次のように冷ややかにコメントもしています。

振り返るな、前を見ろ!

さて、ここまで読んでいただいた方に誤解のないように申し添えますが、著者は何も「…というわけで、これまでどおりの無配慮な人間活動をしてよし!」と言っているわけではありません。それが分かる部分を引用して著者を援護しておきます。

しかし、これまでに人類が地球に刻みこんできたキズを帳消しにできるかといえば、それはまた別問題です。そのような現実的でない環境保護政策 —例えば、今まさに繁栄し、進化の途上にある外来種を根絶やしにすることとか— に労力と金を注ぎ込む暇があったら、もっとできることがあるのではないですか?という主張が、つまるところ本書のクライマックスです。

この結論だけを見れば「もう戻らないものは戻らない! 」と居直るように見えなくもないですし、今この瞬間に姿を消しそうな種に手を差し伸べる人々の努力を「無駄なもの」といって切り捨てるのはあまりに冷酷に思えて、現時点では個人的に飲み込みきれない結論ではあります。

ただ、「失ったものを嘆くよりゲインを認め、また勝つ見込みのない対策に労力を費やすのではなく効率的に、かつ効果のある対策に時間と金をかけるべきだ!」という結論に説得力があるのも確か。そして、こういった毅然とした決断に沿って今すぐ行動することこそが、喫緊の課題解決には必要なのかも知れません。

「人間の時代が著しく急速な絶命の時代であることは確かである。失われたものを痛むべきだが、同時に得られたものに拍手を送るべきだ」(P258)

みなさんは、どう思いますか?

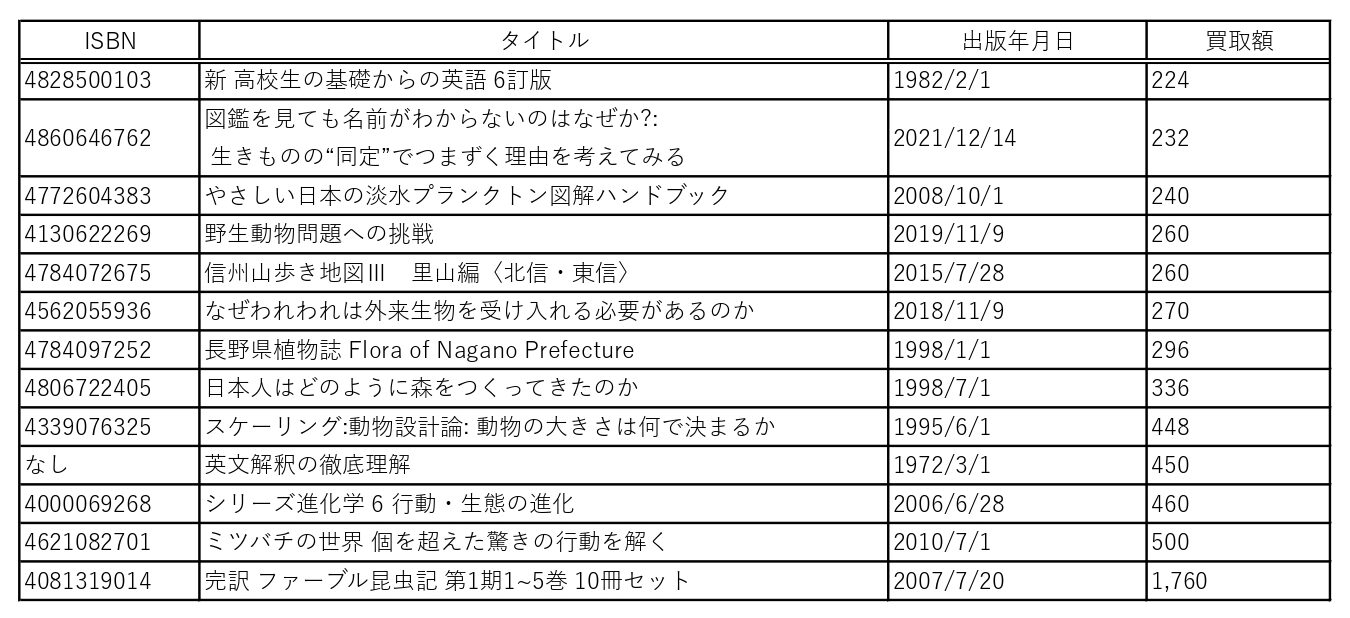

今回の高額買取商品一覧

下に今回比較的良いお値段で買い取らせていただいた商品を掲載しております。「買取額が高い=当店が欲しいと思っている」商品となりますので、似たようなジャンルの書籍をお持ちの方はぜひ参考になさってください。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.2.17時点の金額です。)

カバー欠品、書込ありでも買取ます

なお、今回のお買取品の中にはカバーが欠品しているものがありました。

『図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?:生きものの“同定”でつまずく理由を考えてみる』須黒 達巳 (著),2021,ベレ出版

カバーは欠品していましたが、慶應義塾幼稚舎の理科教諭のユニークな視点が楽しい一冊。

当店ではこういったカバーなしのもの、書込などがあるもの、ヤケなどの経年感があるものも買取可能です。(ただし、買取額は減額となる可能性はあります。)

当店HP内「買取できるもの・買取できないもの」にその他の買取可否基準も例示されていますので、お売りいただく前にご一読くださいませ。

今回も良書をたくさんお売りいただき、ありがとうございました!

スタッフN

※下の画像の書籍は送っていただいた本の一部です。

【買取品はAmazonの他、以下のサイトで再販いたします。】

【「一冊一善」寄付買取にご協力ください。】

お客様に代わり、当店が子どものために活動する団体に本の買取金額を寄付いたします。詳細はリンク先にて。