2025/03/07

ウイルス・微生物学関連書籍の買取【155冊 19,325円】

今回はウイルスや微生物など、生命科学関連の書籍を多数お売りいただきました。

特にきのこ・酒・カビ・乳酸菌といった、とりわけ食品に関わる書籍が多く、「食」に関連して微生物学を深く学ばれていたことがうかがえます。

「生命科学」というと、どうしても学問的で冷たい印象を感じてしまいがちですが、実際には食糧問題の解決や医学の発展など、私達の暮らしに密接に関係のある課題に取り組み、生活を豊かにしてくれる学問だったりします。今回ご紹介する本を通じて、意外と身近な分野なんだな…と多少なりとも感じていただけたらと思います。

目次

人類の長きにわたる相棒、乳酸菌

乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス

ISBN:4876989826

乳酸菌といえば、「細菌」という存在が発見されるよりはるか昔から利用されてきた有益な細菌ですね(ちなみに、「乳酸菌」という呼称は分類学的なものではなく総称になります)。そのように身近な細菌なだけあって、乳酸菌に関する知見は膨大に蓄積されている一方、日進月歩の世界でもあり、ビフィズス菌を含めた最新の研究成果を反映した書籍が強く求められるようになりました。そんな声に応える形で、日本乳酸菌学会が創立20周年を契機として編集し、2010年に京都大学学術出版会から発行された書籍が本書になります。

さて、乳酸菌と聞いてまずはじめに思い浮かべるのは、チーズやヨーグルトなど各種の発酵乳製品や、乳酸菌飲料などが馴染み深いかと思います。特に発酵乳については、記録でわかる限りでは5000年も前から存在しているそうです。

なぜこんなにも昔から発酵食品が重宝されていたかといえば、風味を増してくれる面もそうですが、何より保存性を高めてくれる点がとても重要でしょう。乳酸菌の活用は、乳製品にとどまらず、発酵肉や漬物、酒や醤油・味噌、茶葉、パンなど非常に多岐にわたります。

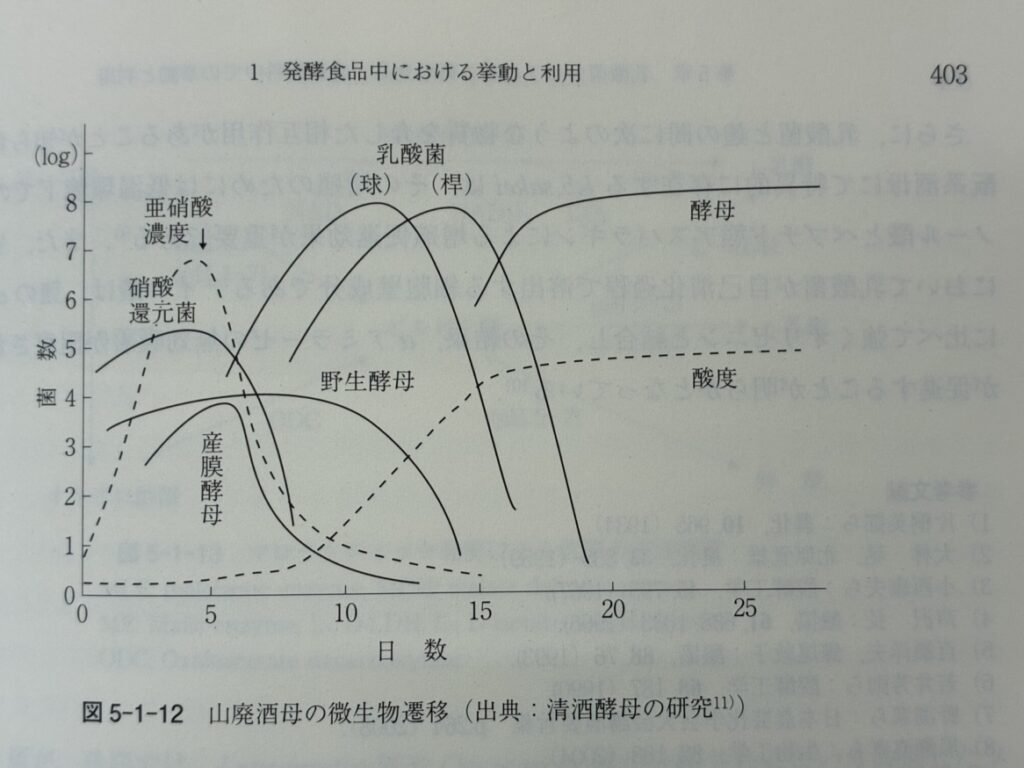

これらは乳酸菌のみで作られるものもあれば、酵母菌や麹菌などと協力するような形で発酵が進んでいくパターンもあります。例として清酒作りにおける微生物叢の遷移が下図の通り示されていますが、不要な細菌を抑制しながら複数の微生物が入れ替わるように増減し、最終的には酵母菌が支配的になっていく流れは、奇跡的な調和とさえ言えるかもしれません。

加えて、免疫の分野で1908年ノーベル賞を受賞したロシア人科学者メチニコフによる「ヨーグルト不老長寿説」により、近年の健康志向の高まりの中で、整腸作用にとどまらず、免疫の活性化、感染防御、アレルギーの予防などが期待されている乳酸菌やビフィズス菌。しかし現段階ではその作用機序などは充分に明らかになってはおらず、今後さらなる進展が望まれている分野です。

乳酸菌飲料に日々お世話になっている身としては、これからもよろしくお願いしますという気持ちでいっぱいです…!

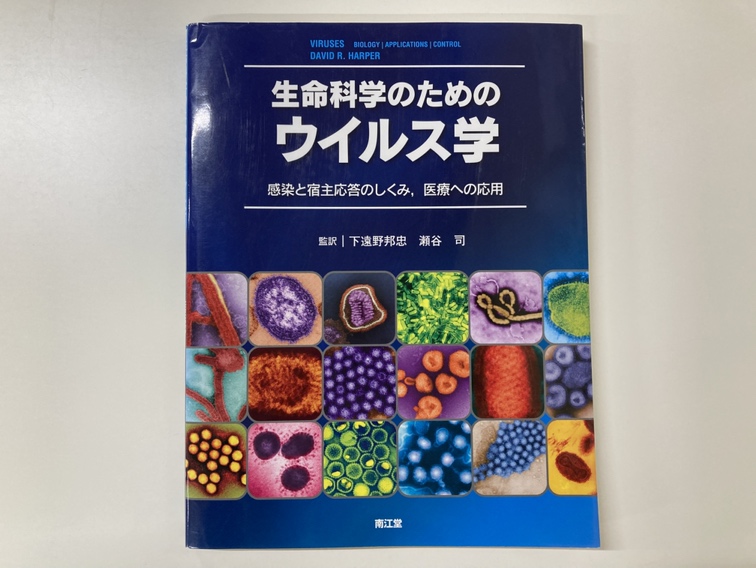

ウィルス学 —生命科学への応用—

続いて2冊目はこちら。

生命科学のためのウイルス学: 感染と宿主応答のしくみ,医療への応用

ISBN:4524268375

こちらは『VIRUSES Biology, Applications, and Control 』(David Harper著)の日本語版。下遠野邦忠氏、瀬谷司氏監訳のもと、2015年に南江堂より発行されました。原著タイトルをそのまま直訳すると「ウィルス :生物学、応用、制御」といったシンプルな感じになるかと思いますが、日本語版のタイトルからはウィルスの「生命科学」全般の中での捉え方がより明確に感じられます。

抗ウイルス薬の開発・治療…という、一般的なイメージ通りの「生命科学の医療への応用」も多分にありますが、本記事では特にコロナウイルスワクチンを実例とした「医療への応用」に触れてみようと思います。

ワクチンの歴史は200年以上前まで遡ります。始まりは18世紀末、ジェンナーという医師が、牛痘への感染が天然痘への免疫力を強くさせることに気付いたことがきっかけでした。類似のウイルスや弱毒化・不活化したウイルスによって免疫を獲得しておくという手法は他の様々なウイルスにも利用され、多くの感染症に対応できるようになったのです。

mRNAワクチンとは?

ところが、新型コロナウイルスのパンデミックにおいて、従来主流だった弱毒化・不活化ワクチンは日本や欧米ではあまり使われず、代わりに「mRNAワクチン」が脚光を浴びるようになりました。その理由としては、コロナウイルスに対しては従来型のワクチンでは短期間で十分な免疫が得られないことや、開発に時間がかかる、変異しやすく対応しにくいことなどが挙げられます。では、「mRNAワクチン」とはどういうものなのでしょうか。

ウイルスは細菌とは異なり、自分の力だけでは増殖できないため、自分の設計図である遺伝子情報をコピーしたもの(mRNA)を感染した相手に取り込ませて、それをもとに自身を複製させることで増殖していきます。「相手に自分の設計図を渡す」という仕組みは、ウイルス自身の遺伝子の一部を「目的の物質の設計図」に書き換えておくことで、ウイルスを感染させた相手の体内で「目的の物質」を作らせることを可能にします。

ということは、「目的の物質」を「予防したいウイルスの一部」にすれば、病気を発症すること無くそれを人間の体内で産生させることができ、それによって免疫系が異物として判断・記憶し、本物のウイルスに出会ったときにも「一部」を目印として素早く排除できるようになるのです。

そして、「ウイルスの一部のみの設計図」に調整したmRNAを、ウイルスを介さず直接体内に取り込ませるのが「mRNAワクチン」と呼ばれるものです。ウイルスの特徴を応用してウイルスに抗う…THE・生命科学って感じですね…!

もっともmRNAワクチンは新しい手法になるため、本書では残念ながら触れられていませんが、ウイルスの構造・機能や分類、複製といった基本的内容から、免疫との相互作用、ワクチン、抗ウイルス薬といった臨床的内容、ベクターとしてのウイルスの利用や遺伝子治療までを網羅し、豊富な図表でわかりやすく解説している本書は、ウイルス学の全体像を見渡すうえで非常に読みやすい1冊となっています。

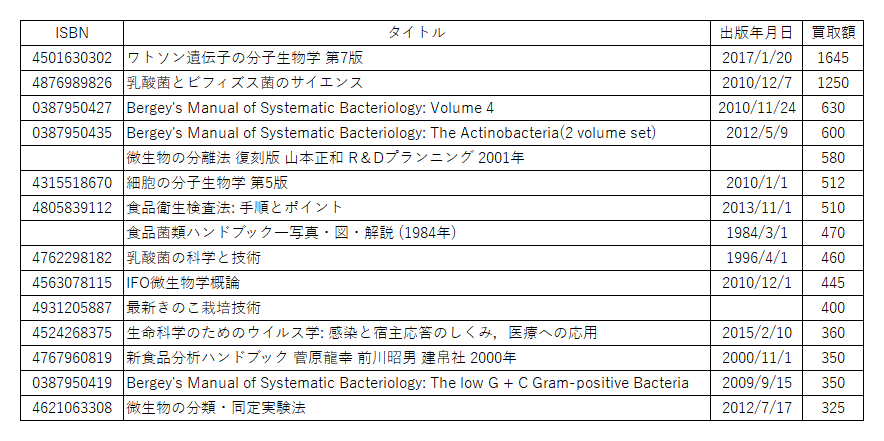

今回の高額買取商品一覧

最後に、恒例の良いお値段をおつけできたリストです。英語の専門書も積極的に買取させていただいておりますので、お持ちの方はぜひご検討ください。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。)

この度も良書をお売りいただきありがとうございました!

スタッフK

画像の書籍は今回買い取りさせていただいたうちのほんの一部です