2025/02/28

哲学・芸術の和洋書買取【202冊 16,002円】

今回は見出しにあるように哲学など思想や芸術関連の書籍を買い取りました。芸術関連と一口に言っても文学作品や文学論、絵画など様々なものが含まれておりました。

早速ですが、いつものように特に気になった一冊に注目していきたいと思います。今回の個人的注目作はこちらです。

『語りえぬものを語る』野矢茂樹 著、2020年、講談社

著者の野矢氏は1954年生まれの哲学者・論理学者で、東京大学名誉教授という輝かしい肩書をお持ちの人物です。さぞかし書籍の中でも難解な哲学講義が繰り広げられるのだろうと身構えてしまいますが、その著作は分かりやすい喩えや平易な言葉での解説に満ちており、哲学初心者にもありがたい存在です。本書もそのような著者の特徴が全面に出た一冊となっております。

以前、同著者の別の本を買い取らせていただいたこともありました。

『論理トレーニング101題』2001、 産業図書。2025年2月現在、瑕疵がなければ150円前後で買取可能です。

目次

出版社PR雑誌という宝の山

いきなりですが、みなさんは出版各社から発行されている“ PR誌 ”というものをご存知ですか?筑摩書房であれば「ちくま」、みすず書房であれば「みすず」、新潮社であれば「波」など、出版社名をそのまま、もしくはすぐに連想させそうなネーミングのものが多く、よく書店のレジ横などで販売しているのを見かけます。

PR誌は広い読者層獲得を目的としパンフレット的な役割を担うよう制作されるため、比較的お安い値段、例えば

・「ちくま」110円

・「みすず」330円

・「波」100円 (各誌すべて税込み)

で購入可能です。なかには無料のものもあるとか。

しかし、安価だからと言って侮るなかれ。各社PR誌には力を入れており、これからが注目される新進気鋭の作家、エッセイスト、知識人が連載を担当したり、豪華な対談が企画されたりするなど非常に読み応えがあるのです。また、そういった連載が後に単行本化されて大ヒットすることも結構あります。

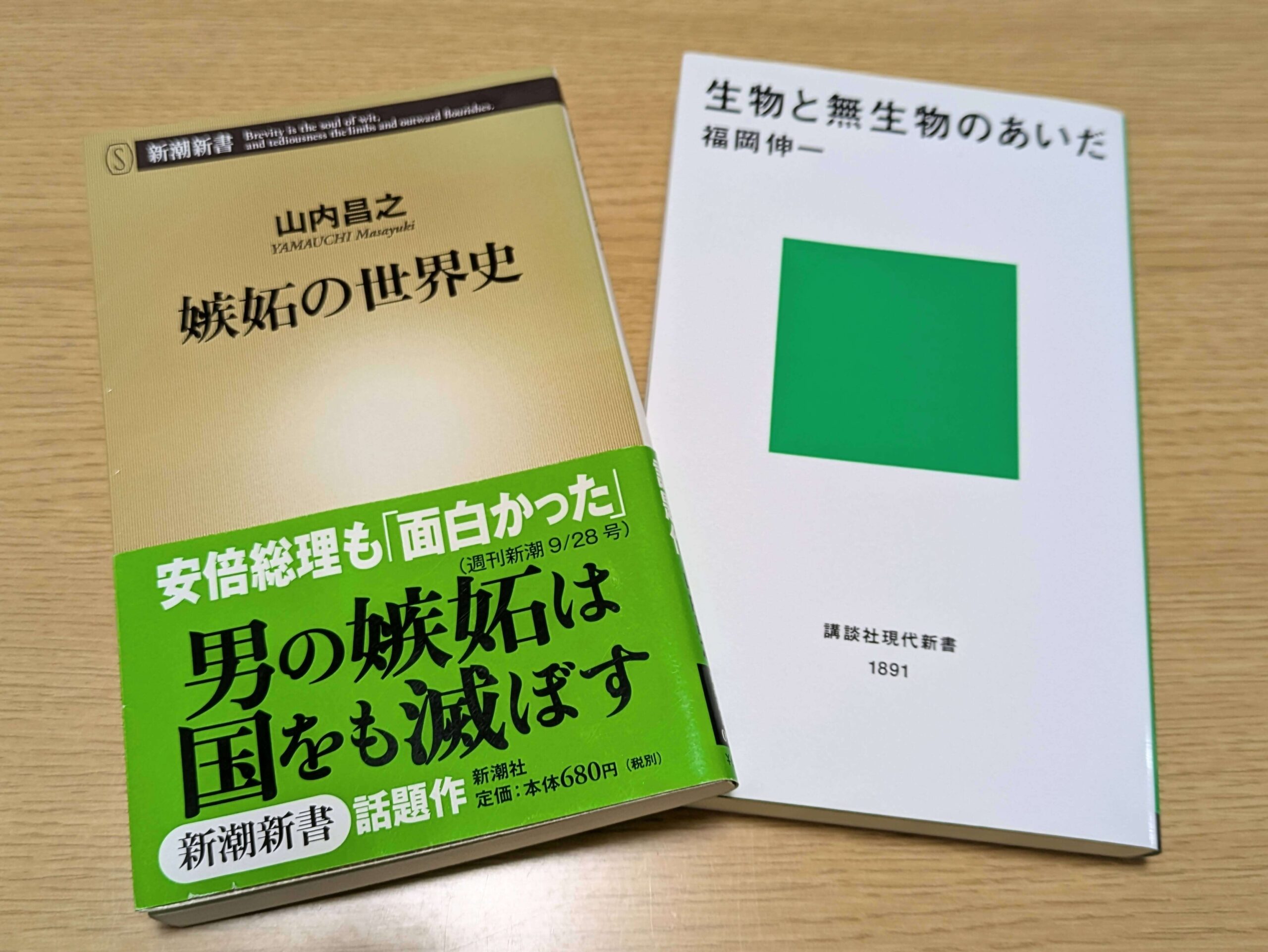

上の画像はたまたま自宅本棚にあった『嫉妬の世界史』 (山内昌之、2004年、新潮社)と『生物と無生物のあいだ』(福岡伸一、2007、講談社)。前者は「波」に掲載されたエッセイ「男の嫉妬」が単行本化のきっかけでした。そして、後者は「本」連載からの単行本化です。

そんな事情からPR誌の発行を心待ちにしているファンも多いのではないでしょうか。

なお、講談社のPR誌はその名も「本」です。タイトル、攻めてます。キャッチコピーも「読書人の雑誌」です。自信、溢れてます。

この「本」からもノンフィクションや科学、思想など多分野の知的刺激にあふれた連載が数多く生まれました。それなのに、やはり90円とかなりのお手頃価格でした。

「あれ、「でした」って、なんで過去形?」と感じた方、鋭いです。残念ながら「本」は2020年に、「みすず」は2023年に休刊。いずれも紙媒体からウェブ上での連載に切り替えられました。紙の本・雑誌が好きな読書廃人としては寂しい限りです。

PR誌連載から生まれた哲学本

実は冒頭で紹介した『語りえぬものを語る』は、講談社の「本」に2008年5月号から2010年6月号までの間26回にわたり連載されていた記事を単行本としてまとめたものなのです。2011年にはハードカバー版が出ていますが、今回お売り頂いたものはその9年後に出版された文庫版です。

ちなみに、「本」連載時は毎回6,000文字の原稿量が割り当てられていたそうです。それが26回分集まっただけでも十分な読み応えなのですが、「哲学読みもの」(「はじめに」p3より)にとっては6,000文字も十分とは言えない分量だったのでしょう。本書ではそこで書ききれなかった内容を74個の「註」として補足、全部合わせるとちょうど100項目でタイトルの「語りえぬものについて語る」という主題に迫っていく構成となっています。

語りえぬものには口をつぐむしかないのか?

野矢氏が著名な哲学者であることはすでに述べましたが、特にウィトゲンシュタイン研究では第一人者として知られ、過去作に『『論理哲学論考』を読む』(2002、哲学書房)などがあります。そう、タイトルの「語りえぬもの」というのはウィトゲンシュタインの主著『論理哲学論考』のあまりにも有名な最後のフレーズ「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」から来ています。

ウィトゲンシュタインの「語りえぬもの」とは、言語によって表現できない領域を指します。また、前期ウィトゲンシュタインの思想では言語と思考は密接に結びついており、言語化されないものは思考することもできない、言語化できる範囲が世界そのものであるしています。

なお、ウィトゲンシュタインの思想は前期(代表作『論理哲学論考』)と後期(代表作『哲学探究』)でかなり異なります。どのように違うのかについても本書で触れられていますが、ここでは深く立ち入らないことにしましょう。

前期ウィトゲンシュタインへの反駁

本書のタイトルは「語りえぬものを語る」です。真っ向から『論理哲学論考』のウィトゲンシュタインに勝負を挑みます。ウィトゲンシュタインの言に従うなら、語れないものはそもそも思考すらできないはずですが…。

野矢氏は様々な論点から自らの思考を展開していきます。その道程では

独我論、デイヴィドソンの概念枠の否定、実在論、クリプキの「クワス」、グッドマンの「グルー」、ウィトゲンシュタインの転回、言語の翻訳不可能性(翻訳できない言語は言語なのか?)、クワインのガヴァガイ問題などなど…

の過去の哲学者の思想、視点、問題提起が紹介され、1つ1つが検証されていきます。私の理解が追いついていないということもありますが、紙幅も足りなくなってしまいますので本記事ではそれらについていちいち触れることはいたしません。上述したように、本書が論じる範疇は哲学はもちろん、人間がどのように言語を獲得するのかなど発達心理や言語学も含むものであり非常に深堀りしがいがあります。ですが、だからこそ思考迷子になりかねません。

そこを思考の糸をもつれさせることなく順を追って思考する野矢氏の議論運びの鮮やかさには感嘆させられます。本書は先述したように連載記事を元にしているため各回が独立した読み物になってはいますが、その技術を感じるためには冒頭から順番に読んでいくことを強くおすすめします。

※本書にたびたび登場する(これまた野矢氏が反論を試みる)デイヴィドソンに関する書籍を紹介した過去記事はこちら。

「論理空間」の外側は、ある。

ここで、本書を読み終え、あくまで私が捉えることのできた大枠を書いてみます。

本書で野矢氏は、思考可能なことの集合である「論理空間」(ということはつまり、ある人が言語で表現できる世界)の他にも「行為空間」というものを設定しています(第11回・12回で主に検討)。「行為空間」とは、巻末の古田徹也氏による「解説」の言葉をそのまま借りるのならば「行為に関わる可能性の空間」(p488)です。

この「行為」という言葉がポイントで、野矢氏の考え方の根っこには「行為する私」、そして「行為する他の人」という考え方が強くあるように感じます。

つまり、世界において人は自分ひとりで自らの「論理空間」を作るのではなく、行為 — 自らの動きと、その結果としての他者とのインタラクション—によって、その「論理空間」は変形させられうると考えるのです。前期ウィトゲンシュタインにおいては自らの「論理空間」の外は語りえないものであったはずですが、こうしてなんらかの作用があったからにはそれをもたらした自分の外側にあるもの=他人の「論理空間」が自分の外に存在すると想定せざるをえません。

また、本書において最初から最後まで大切なキーワードとなっているのが「相貌」です。

「相貌」とは、私達が何かを知覚した際に立ち現れてくるその現れ方を指します。例えば、三羽のうさぎをどこか未開の地の住民が指差し「ガヴァガイ!」 (クワインの「ガヴァガイ問題」参照。本書ではp120に登場します)と未知の言語で叫んだとき、それはうさぎ単体を指したのか、はたまた昼のうさぎのみをガヴァガイと呼ぶのか、うさぎの一部分(例えば、耳など)を指したのか、それとも我々には知りえない未知の概念の捉え方(概念枠)が適用された何物かだったのか…が判断できない可能性があります。このようなとき、同一の対象に対峙していても各個人で異なる「概念枠組み」によって「相貌」は異なる姿を見せるといいます。

そして、その立ち上がった「相貌」の中には必ずしも言語化ができるとは限らないもの(身体的記憶など)があると論じ(第20回註 3.身体的記憶と言語的記憶)、続く本書大詰めの部分では、決定論への批判から「自由という相貌(第25回)」を見出していきます。

すなわち、自然科学において世界を厳格な法則として記述する物理法則であっても、世界のあり方をそのまま描写したものにはなりえず (第26回「科学は世界を語り尽くせない」p456~)、そこに「「自由の物語」を語りだす余地も生まれる。」(p464)と締めくくります。

かなり雑に主題に対する結論をまとめるなら、やはり「論理空間」の外側は「語られえぬもの」だけではなく、そこには「これから語られうるもの」(と、「論理空間の中にはあるが行為空間の外にある「語りにくいもの」(p499参照))があるんだよ!というところになるのでしょう。

…細かい説明をすっ飛ばしているので「なんのこっちゃ?」と感じる方も多いとは思いますが、そこはぜひ本書を読んで御自ら眼前に展開されていく野矢氏の哲学的風景を感じてくださいませ。

普通っぽく見える哲学書 —実は深淵の縁—

野矢氏は研究者としてだけではなく、社会人としてバランスのとれた人なのではないかと推察します。

という文が物語るように、哲学者というのはどうも偏屈な人間で“当たり前のことをさも難しげに論じる”イメージがあります。

しかし、野矢氏の導いた結論(と、少なくとも私が理解したもの)は、世の中的にもしごくまっとうで受け入れやすいものであると感じます。

特に、自らの論理空間の外側(例えば、他人の論理空間)の存在も認めるということは、他者のありように寛容であるべきという態度につながっていく気がしますし、決定論と人間の自由についての論理展開も同じく。すべてのものは予め定まっているようにそこに在るという考え方ではなく、人には選択可能性があるという示唆は希望を抱かせてくれる部分でもあります。

・・・なんなら、「結構、普通な結論なのかしらん?」なんて畏れ多い感想も抱いてしまったのですが、いかがでしょうか?

野矢氏自身も冒頭で本書をポップに「哲学読みもの」と呼んでいるし、この平易な語り口に「ひょっとして本書は哲学書ではないのか?」という錯覚を抱きそうになりますが、とんでもありません。本書は論文という体裁はとってはいないものの、「既出論文を水割りにして口あたりをよくしたものではなく、原酒であり原液」(「あとがき」p478)と著者が改めて指摘するとおり、やはり立派な哲学書なのです。

ただ、「口あたりをよくしたものではない」という部分には訂正が必要なのではないかと思います。本書を消化するにあたり「口あたり」は抜群ですが、ひとくち、ふたくちと味わううちに深すぎる哲学の沼が目の前に広がっていることに気が付くでしょう。実際、まったく理解が追いついていないところあちこちにあり、自身でも購入してもう一度さらにじっくり味わうべきだな…と腕組みしてしまう読後でした。

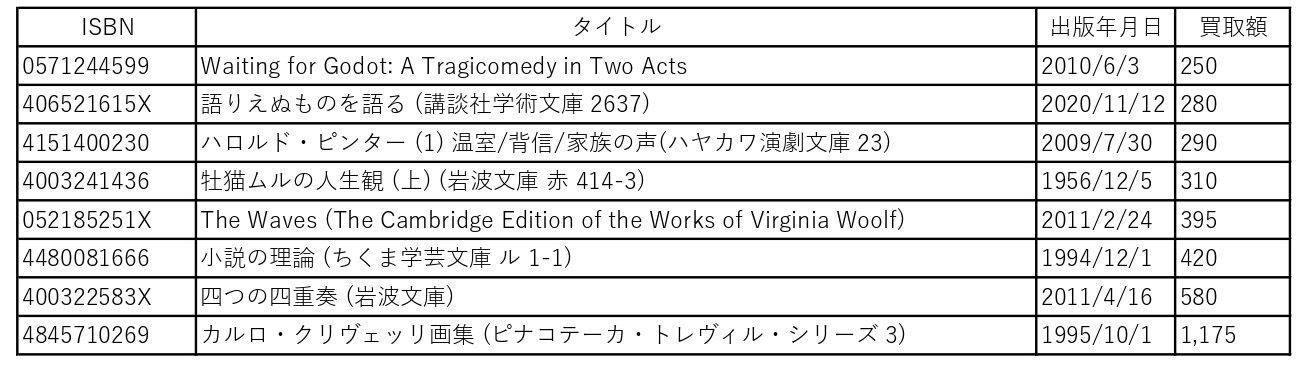

今回の高額買取商品一覧

下は今回の買取品のうち、250円以上の買取額をお付けできたものをリスト化した表です。最高額は1冊で1,175円でした。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2024.12.16時点の金額です。)

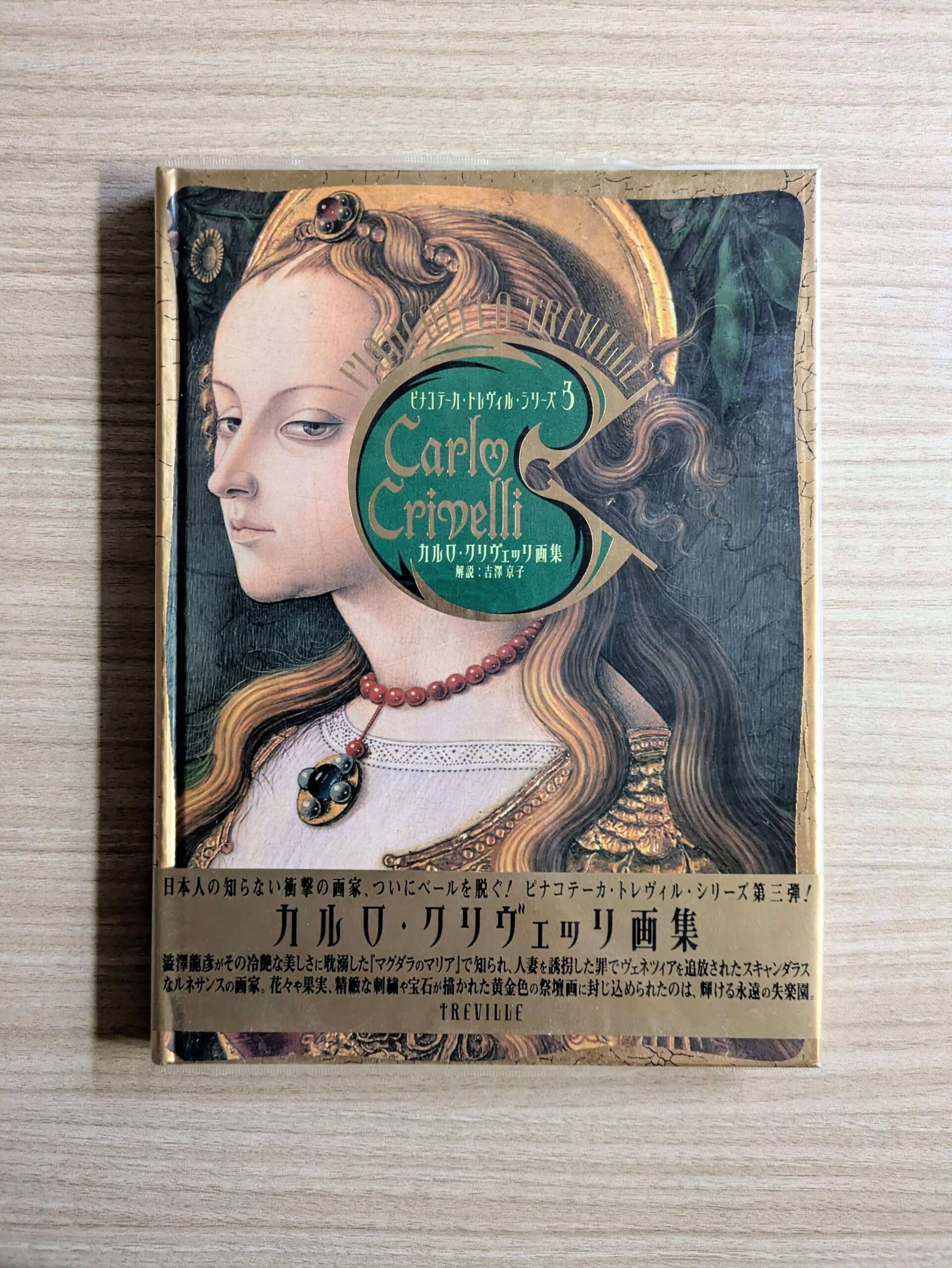

皆様は今回の最高額を記録した画集の画家、カルロ・クリヴェッリをご存知でしょうか?おそらく多くの日本人にとってはマイナーな画家なのではないかと思いますが、この画家を取り上げた「ピナコテーカ・トレヴィル・シリーズ」(本作はその第3弾)は耽美的作風の画家のみを集めた全10巻シリーズで、一部で大変な人気があります。

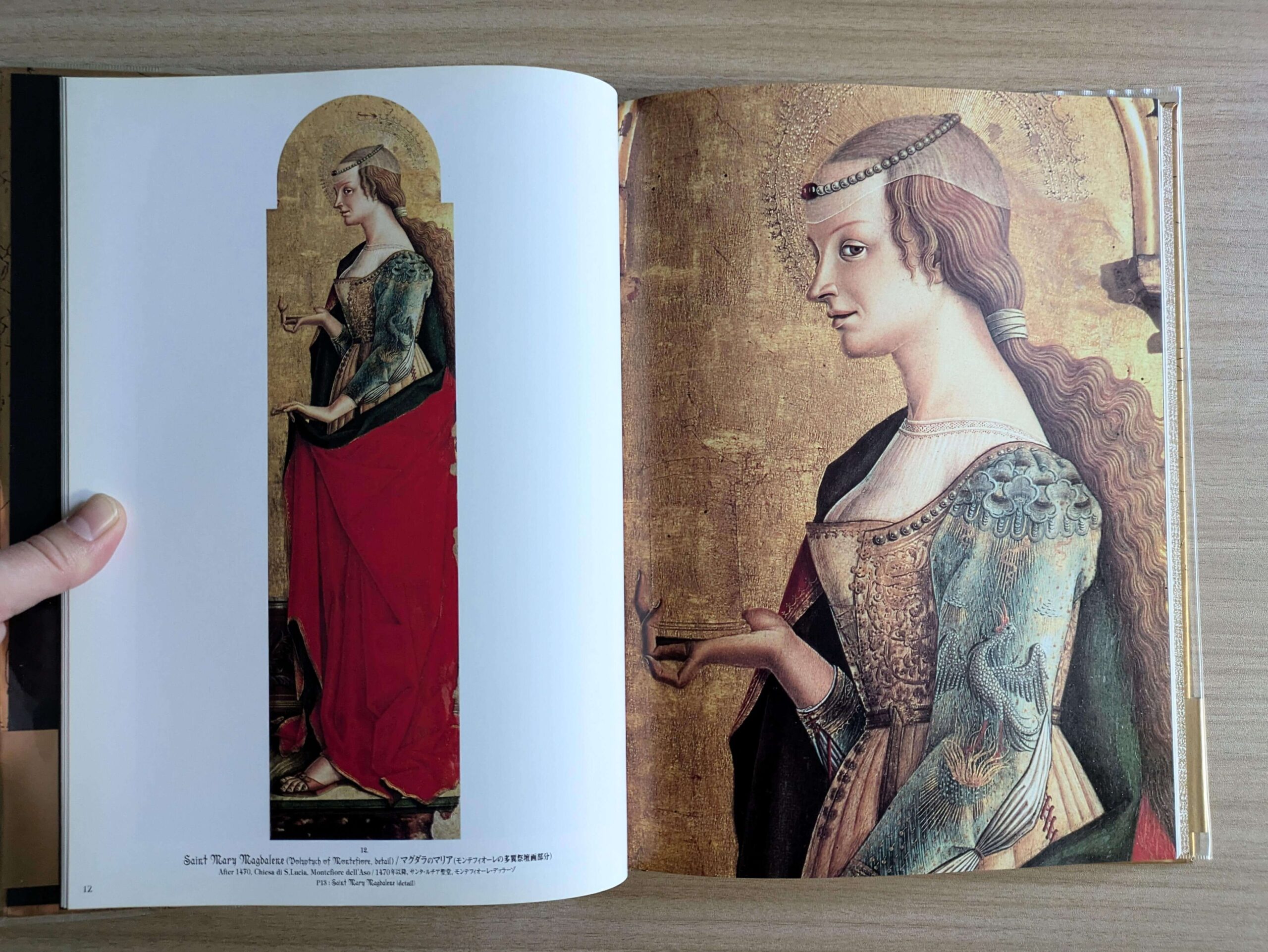

表紙はあの澁澤龍彦が絶賛したマグダラのマリア(アムステルダムの王立美術館所蔵、1475年頃)です。紙面にも別のマグダラのマリア(モンテフィオーレ・デッラーゾというイタリアの小村の聖堂に飾られている多翼祭壇画部分。下画像)が紹介されていますが、私はこちらの方が好みです。

描きこまれた衣装の、そしてマリア自身の美しさ…口元にうかぶ妖艶なほほえみが印象的です。

シリーズものは全巻揃いで売るのが吉!

現在、このシリーズは高額で取引されているのですが、人気のみがその理由ではありません。実は出版社が倒産、絶版のため中古でしか手に入らず、希少性も高いのです。今回はその貴重なシリーズの第2弾『ジョン・マーティン画集』と一緒にお売りいただきましたが、全巻揃いですと1冊あたりの買取価格もさらに上がるかと思います。

この貴重な画集、広く人に知ってもらいたいなという方は是非、当店にお売りください。

今回も良書をたくさんお売りいただき、誠にありがとうございました!

スタッフN

※下の画像の書籍は送っていただいた本のほんの一部です。