2025/06/27

経済学・社会学関連の買取【268冊点 27,212円】

今回も素晴らしい商品をお売りいただきました。本日紹介したいのはこちらの一冊。

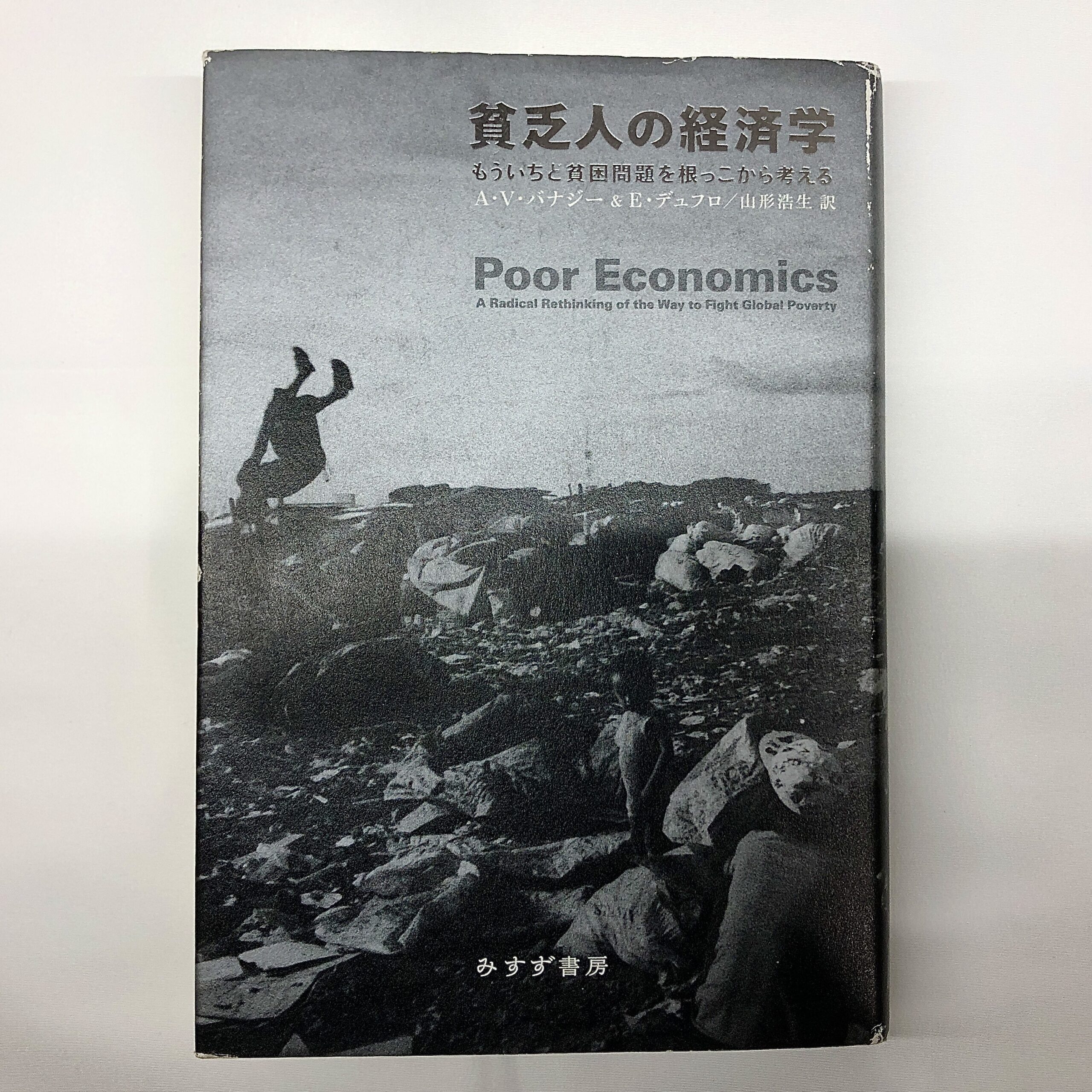

『貧乏人の経済学──もういちど貧困問題を根っこから考える』アビジット・V・バナジー/エステル・デュフロ 著, 山形 浩生 訳, 2012年 みすず書房 ISBN9784622076513

こちらは経済学者アビジット・V・バナジー氏が著した、世界各国の貧困とその解決方法を行動経済学の観点から分析した一冊です。

みなさんも日本で暮らしていれば、駅前で貧しい人々のための募金を呼びかけているボランティア団体の方々を一度は目にしたことがあるかと思います。

「アフリカでは毎日〇〇人の子どもたちが亡くなっています」

「8才の〇〇ちゃんは家庭の事情で学校にいけません」

「たった1円で多くの子どもたちがワクチンを受けられます」

見ているだけで気が滅入ってきてしまうような悲しい現実。急いでいるからと軽い会釈だけで通り過ぎるたびに、少し罪悪感を覚えます。

しかし見たくない現実から目をそらさずに活動する人々がいなければ、貧困にあえぐ人々の生活はよりひどいものになってしまうのも事実。非常に意義のある活動だと思います……が、なかにはこういった意見を持つ方もいるのではないでしょうか。

「募金をしても、現地政府の懐に入ってしまうと聞いた」

「施しばかりしていては、結局彼らのためにならないのでは?」

一部ではありますが、そういうことも実際に起こってしまいます。最近ですと、ケニアへ送られた新型コロナウイルスの救済資金の92%が現地の大企業に送られてしまい、社会福祉の政策に使われなかった事例や、食糧援助が常態化してしまった南アフリカの人々が自分で畑を耕すことをやめてしまい、現地の農業生産力が下がったという例が挙げられます。

では貧しい人々への支援はかえって逆効果なのでしょうか?

本書『貧乏人の経済学』では、そんな貧困の実情と問題について、フィールドワークや実験で得た膨大な研究データを元に理論を展開しており「有効な支援とはなにか?」について詳しく論じられています。

目次

貧困研究は、ここまで進んだ

本書の最大の特徴は貧困に向き合う眼差しの「誠実さ」にあります。

著者であるバナジー氏は、貧困や飢饉を対象とした世界的研究センター「アブドゥル・ラティフ・ジャミール貧困アクションラボ」(J-PAL)の創設メンバーです。この研究センターは「フィールドワーク」と「ランダム化比較実験」から得られた厳密なデータから、科学考証に則って貧困の実情を照らし出し、有効な政策を打ち出すことを目的としています。

貧困の研究と銘打っている以上、当然のことをしているように感じるかもしれませんが、実際にはそれまでの貧困研究では、理論とイデオロギーが先行し、貧困地域の実情を無視した施策をしばしば提案していたようです。

本書の「はじめに」ではこのように語られています。

経済学者や政治家は、自らのイデオロギーに引っ張られた施策を打ち出しがちで、現実の貧困地域を個別に観察することはありませんでした。世界は貧困であふれていて、それを救おうとしている人々の手に余ります。

それでも著者は支援団体と共に現地に赴き、実際の貧困を間近で観察、実験し、科学的に貧困を分析し続けました。その手法が評価され、2019年には貧困者削減に貢献したとしてノーベル経済学賞を受賞しました。

本書にはその成果が全十章にわたって紹介されており、どれも非常に興味深いものになっています。

貧困の罠は存在する?

貧困が原因で必要な教育や医療を受けられず、働く力を養えないために、貧困から抜け出せない。その連鎖が「貧困の罠」です。

本書の第1章によれば、2005年当時の世界では、貧困層の平均的な1日あたりの所得は1人あたり16インドルピーだったそうです。これは、粗悪な米を約1.5キログラム、もしくは小さなバナナ15本程度を購入できる額に相当します。当時、世界人口の13%、実に8億6,500万人が、この水準で日々の生活をやりくりしなければなりませんでした。

これは食費だけの話ではありません。家賃を除いた1日の生活必需品すべてを、その程度の金額で賄わなければならなかったことを意味しています。これでは到底、未来のことなど考えられません。

ちなみに2025年現在ではスーダンやガザ地区を中心として、53か国で2億9,500万人が深刻な食料不安に直面しているそうです。本書が著された2012年時点では飢餓は減少傾向にありましたが、最近の5年間では世界情勢が不穏な方向に傾きつつあり、予断を許さない状態に戻ってしまいました。

本書の第1章は「もう一度考え直そう、もう一度」と題されています。状況が上向きだった当時に比べて、いま再び、その言葉が重みを増していると感じます。

話を戻しましょう。「貧困の罠」は非常に堅固な負のサイクルであり、貧困に陥っている人がそこから抜け出すためにはある程度の高額な援助が必要……と、されています。というのも、貧困の罠が本当に存在するかについては、意見が分かれているそうです。

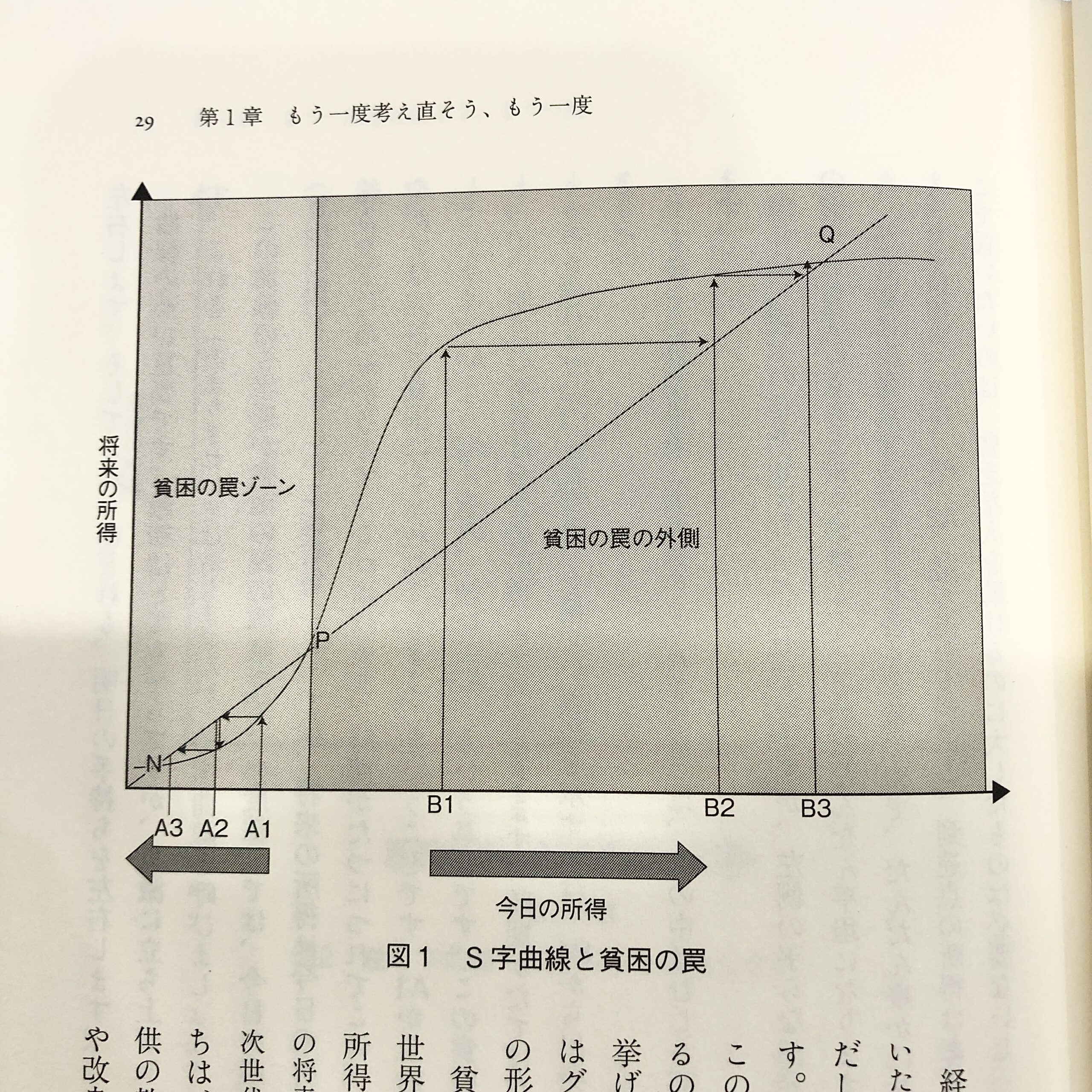

こちらの画像をご覧ください。

本書内(p29,p31)より抜粋

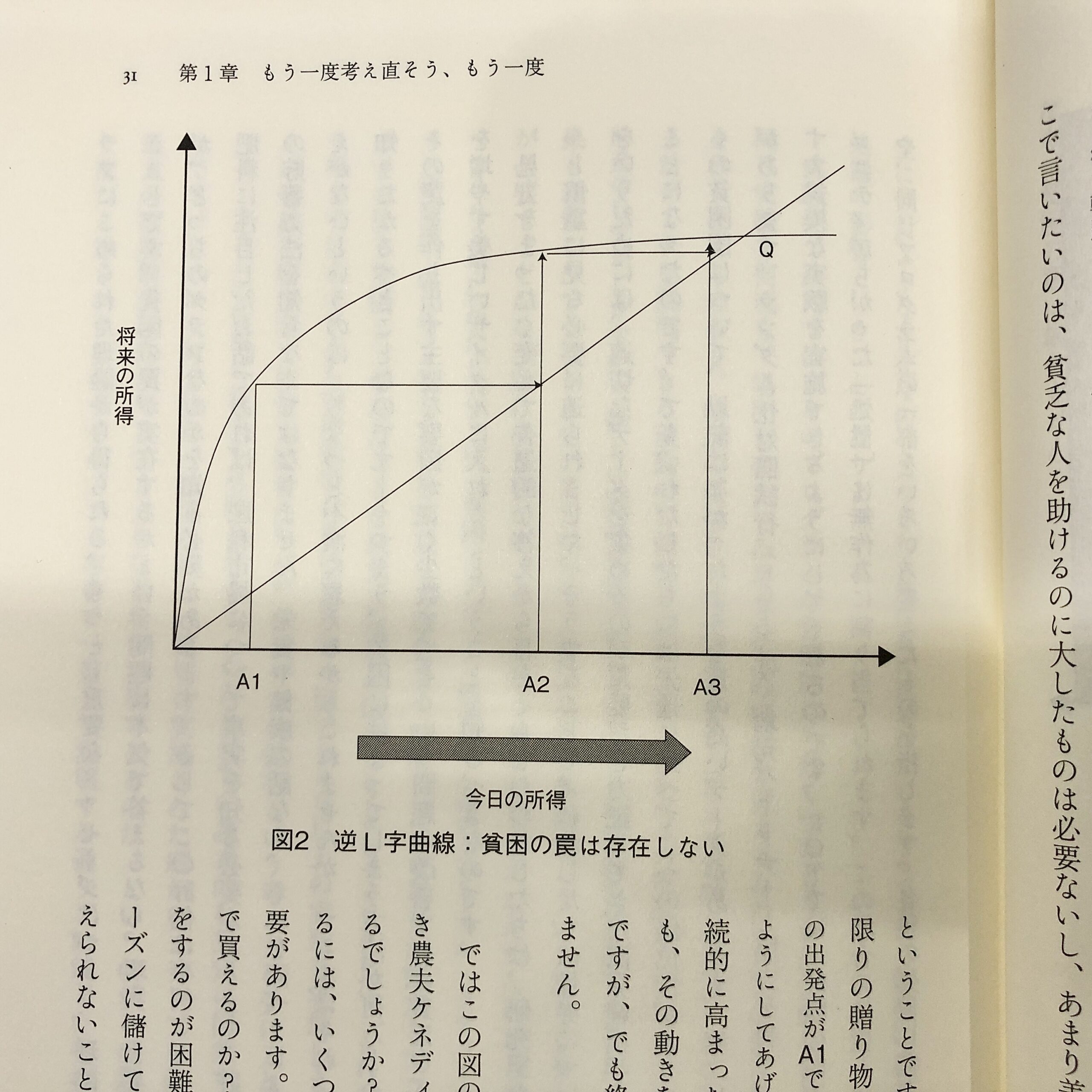

左の図1は貧困の罠が存在する場合、右の図2は存在しない場合の所得の変遷を表すグラフです。

図1内の左の部分が貧困の罠ゾーンであり、その中にいる人の所得は右に進むのではなく左に進みます。つまり、貧困の罠の外にいる人は真っ当に働けば必ず貯蓄ができますが、貧困の罠の中にいる人は、同じことをしてもより貧しくなっていきます。図2は貧困の罠が存在しない場合であり、援助は少額でよく、貧困者は必ず貯蓄できるようになり、仮に援助がなかったとしても最終到達地点に大きな差はありません。

貧困の罠が存在すると信じる人にとって、図1の貧困の罠ゾーンにいる人を助け出すためには必ず投資が必要ということになるわけです。

イデオロギーから実証へ

では、本書の意見はどうでしょう。答えは……「場合による」です!

煮えきらない答えですよね? 私もそう思います。ですが、これこそが本書の最大の魅力であり、ご紹介した「誠実さ」の表れでもあります。個人的に、それがよくうかがえると思う一文がこちらです。

すべての貧困者が貧困の罠に陥っているのならば、すべての援助は正しいことになります。一度、貧困者に投資すれば、彼らは負のサイクルを抜け出して好循環を維持し、貯蓄できるようになります。しかし、それが事実でないのなら、すべての援助は無意味です。

しかし実際には「場合による」のです。貧困の罠が発動しており、援助がなければ負のスパイラルから抜けられないケースもあれば、貧困の罠が発動しない環境であり、援助しようとしなかろうと結果が大して変わらないケースもあります。重要なのは、ケースごとに分けて考え、最適な施策をその都度考えることです。

これを読んだとき私は、アンナ・カレーニナの有名な冒頭の一説を思い起こしました。

「幸福な家庭はどれもみな似たようなものだが、不幸な家庭はそれぞれに不幸のかたちが違っている」といった内容だったと思います。貧困とその原因は多種多様です。怠惰や無気力、情報へのアクセスの難しさ、劣悪な環境、国家による弾圧などなど。それらに対処するためには、医者が患者を診察して薬を処方するのと同じように、それぞれの貧困を観察して問題点を突き止め、有効な解決策を考えなければなりません。地道な方法が、ときに最良の答えなのでしょう。

援助は無意味なのか?

冒頭の問いに戻りたいと思います。

援助は意味がなく、貧困に陥っている人へ手を差し伸べるべきではないのか。本書の結論はシンプルです。

もしかしたら無意味で、あるいは逆効果かもしれない施策を、しかしやらないよりはずっとよい。それが貧困研究に奔走するアビジット氏の道義的な見解であるようです。支援が届けられることで“私たちは見捨てられていない”と感じてもらえることが、希望につながる場合もあります。そして本当に貧困を抜け出して経済的に成長するとき、その躍進をより大きくすることができるのです。

例えばバングラデシュは、1970年時点では最貧国の一つと目されていましたが、絶え間ない支援と女性の雇用促進などの制度改革で、2025年現在では中所得国に手が届くかもしれないと期待されるほどの躍進を成し遂げました。

カンボジアは2014年時点で4割が貧困層と推計されていましたが、外資の受け入れや観光業の拡大などで、GDPの右肩上がりが続き、現在は2割程度に減少しました。 また、寄付金の横領は常に争点として考えられてきた問題であり、現地に直接物資を届けるなどの援助の多様化が進んでいます。

貧困が克服できることは、現実に証明されています。今すぐに寄付をしなくても、貧困について少しだけでも興味を持っていただければ幸いです。

わたし達にできること【「一冊一善」寄付買取にご協力ください。】

ちなみに、ノースブックセンターでは、古本でできるボランティア「テトテ」(古本の寄付買取事業)を運営しております。

書籍買取の流れは一般的な買取と変わりません。お客様には当店に本を売っていただきます。

しかし、寄付買取が通常の古本買取と異なるのはここからで、通常であればお客様の口座にお振込みになるその買取代金を当店提携の団体に寄付することができる仕組みとなっております。

現在、ノースブックセンターの寄付先団体として提携しているのは8団体。買取申込の際にお客様ご自身でその8団体から寄付先を選択することができます。

どのような形で寄付金が活用されるのかは、こちらの「寄付先一覧」にてご確認ください。(寄付買取事業「テトテ」専用サイトにジャンプします。)

また、テトテでは買取に付随する査定や軽作業を障がい者就労支援施設に委託することで、障がいのある方の雇用機会創出のお手伝いもしています。

当店の障がい者支援についてはこちらからご確認いただけます。

ご興味を持っていただけましたら、当店の取組にご協力いただけますと幸いです。

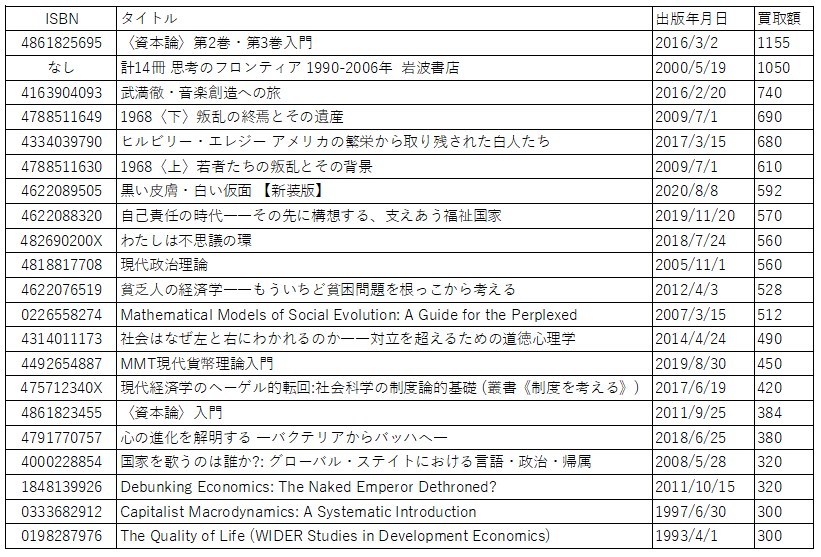

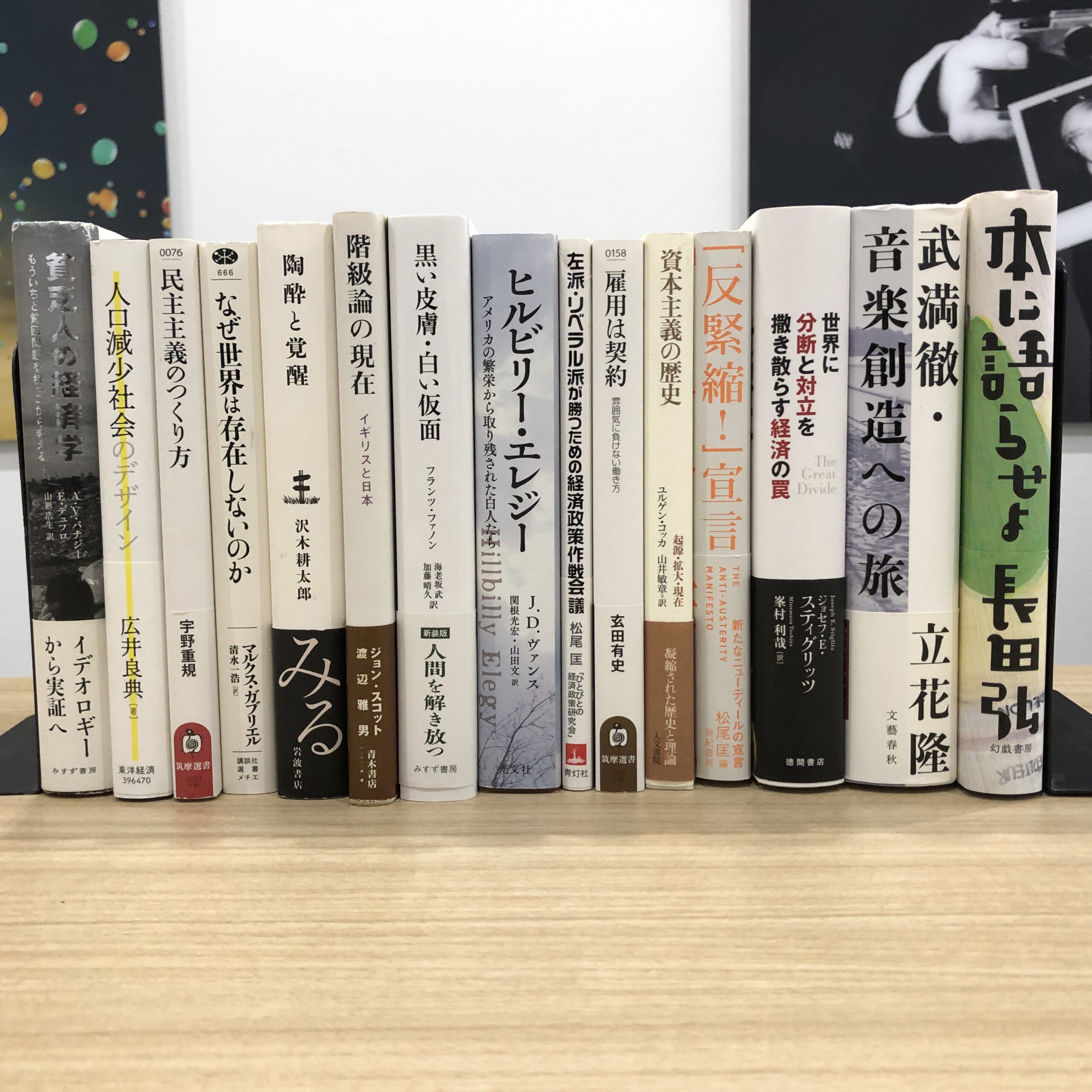

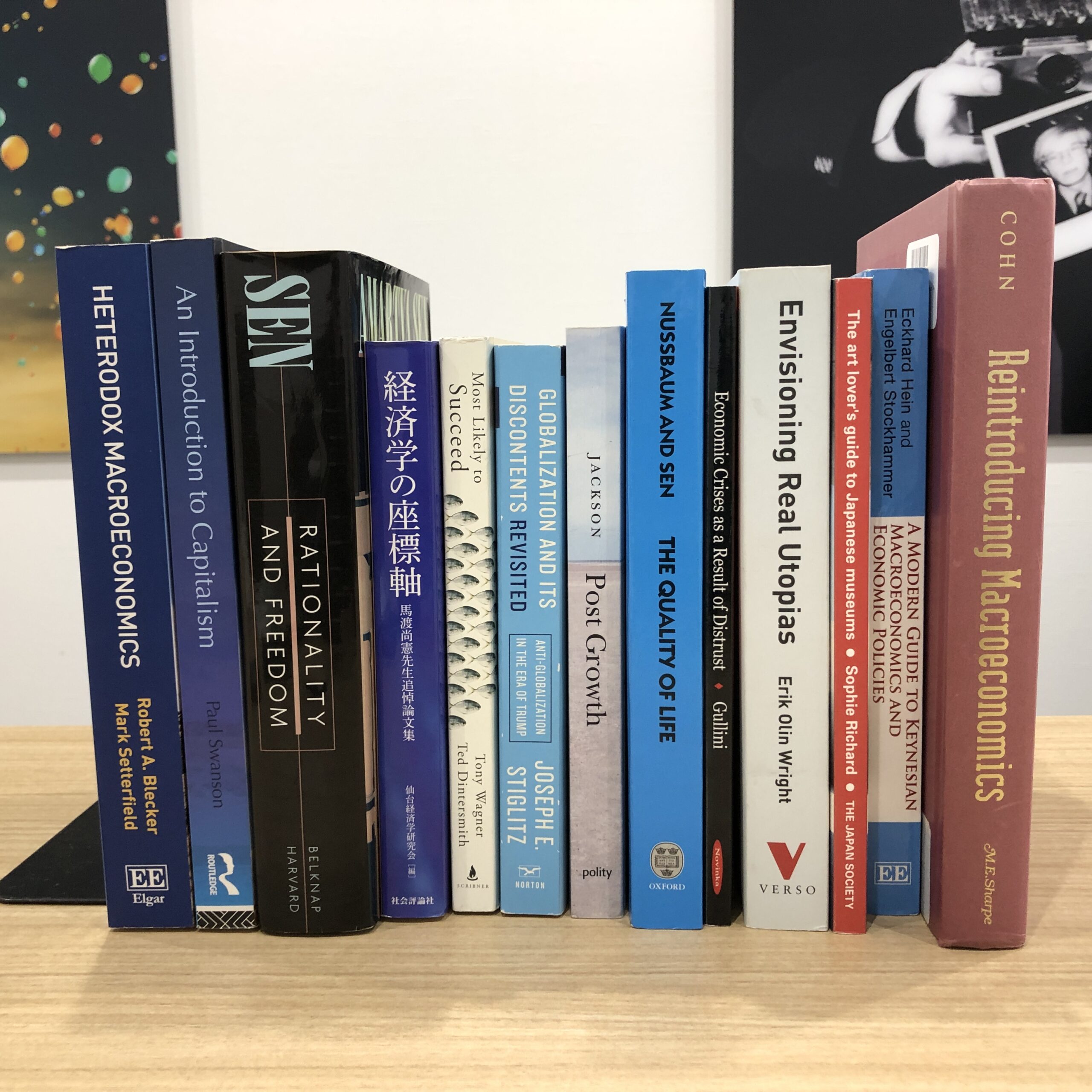

今回の高額商品一覧

以下は1点300円以上で買い取らせていただいた本の一覧になります。

クリックすると拡大されます

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.5.2時点の金額です。)

※下の画像は送っていただいた書籍のほんの一部です。

今回も良書をたくさんお売りいただき、大変ありがとうございました!

スタッフR