2025/02/07

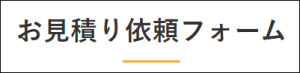

哲学・社会学関連の買取【131冊 34,619円】

今回は哲学・社会学関連の書籍を買い取らせていただきました。さて今回、特に目に留まった一冊がコチラ。

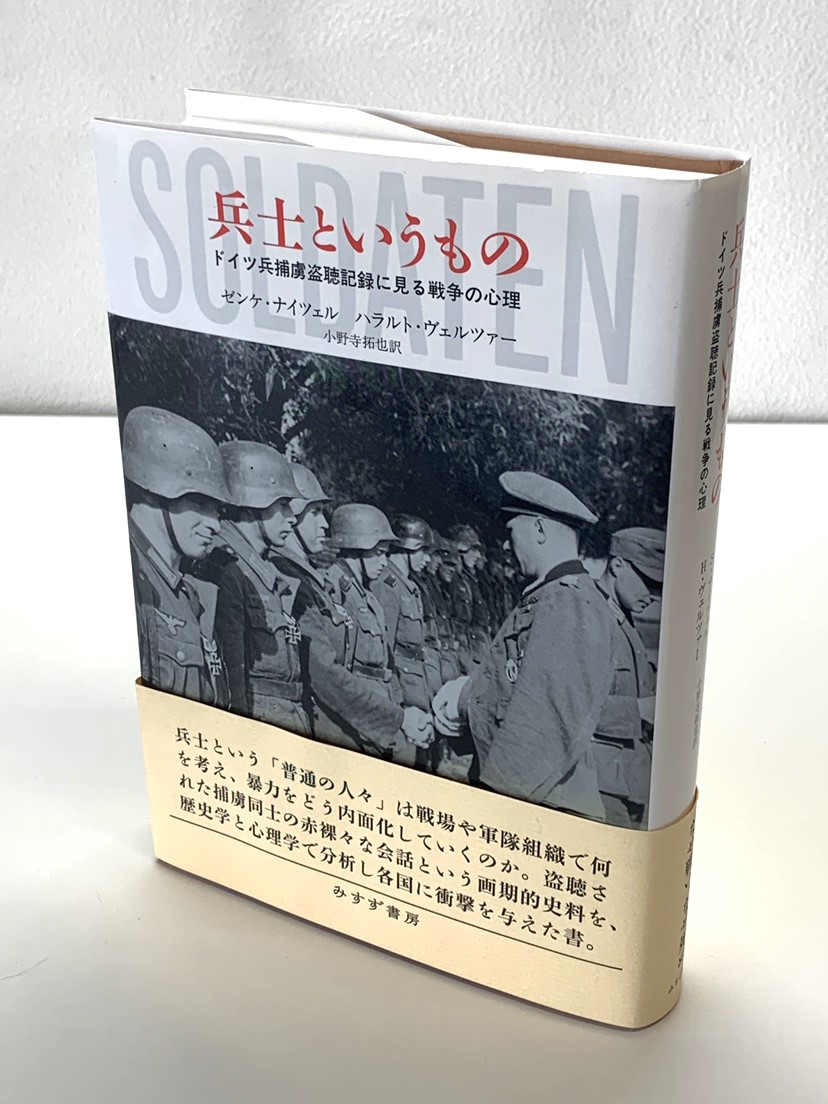

【買取価格:700円】『兵士というもの ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理』

ゼンケ・ナイツェル/ハラルト・ヴェルツァー 著, 小野寺拓也 訳, 2018年,みすず書房

ドイツの歴史学者のゼンケ・ナイツェルと、心理学者であるハラルト・ヴェルツァーの共著です。

第二次世界大戦中、英米軍は収容所に仕掛けた盗聴器によって、捕虜であるドイツ兵達のやり取りから詳細な記録を作成していました。

それは、自己の正当化が含まれ、後付の知識で改変される問題を抱える調査記録や目撃証言とは異なり、兵士同士の赤裸々な会話が交わされ、誰一人として史料として出版されることを予想していない盗聴記録なのでした。

1996年に機密解除が為されたのにも関わらず、書架に埋もれたこの記録に可能性を見出したのがナイツェルです。彼はこの膨大な史料を一人で抱え込むのは不可能であるとし、心理学者のヴェルツァーに連絡を取ります。

これに対してヴェルツァーはこう述べています。

「社会心理学と歴史学という我々の専門領域を結びつけることによってのみ、この比類ない心性史的な史料への入口をきちんと確保し、兵士たちの振る舞いへの新たな視点を得ることができる」(p.2)

つまり、調査や証言という名目で交わされる会話ではなく、捕虜のドイツ兵が収容所でどのような会話をし、振る舞いをしたのかが記された史料から、彼らの内面に迫ることが可能であるように思われます。こうしてナイツェルとヴェルツァー、2人による兵士たちの分析が始まったのでした。

余談ですが、この「収容所での態度・交わされたやり取り」というワードから思い出したのが、かつてナチスの強制収容所体験を綴った、ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』です(こちらもみすず書房の出版。本書を紹介した記事はこちら)。極限状況の中、彼は収容所で起きる出来事に目を向けながら、与えられた環境下で、どのように振る舞うかを考えることの自由は、決して奪われないとするのに加えて、“人生が自分に何を期待しているのか”という問いを投げかけています。『夜と霧』と『兵士というもの』、どちらも収容所体験を記したものですが、前者は当事者の体験から精神にまつわる事柄、生への展望を述べている一方で、今回取り上げる本書は盗聴を通して第三者が徹底的に兵士の行動と心理分析に徹しており、異なるテイストの本であることが窺えます。

ナイツェルらは「我々が本書で再構築し、描写しようとするのはこの参照枠組みである。兵士たちの世界はどのようなものであったか。彼らは自分自身や敵をどのように見ていたのか。(…中略)こういったことを、参照枠組みを通じて理解したい」(p.6)と述べます。この“参照枠組み”とは、個人の主体性よりも集合的概念であり(裏表紙の紹介文より引用)、人々の認識や解釈を規定するもの(p.12)。例として“性行動”では何が道徳的とされ、一方で何が非難されうるのかは、ムスリムと西洋世界では異なるということを挙げ、参照枠組みは歴史的・文化的に異なることを論じています。

ちなみにこの参照枠組みは、いくつかの段階に分類され、全段階が一通り説明されていますが、本書では歴史的・社会的空間(憲法の有効期間や支配期間など、歴史的存在の持続期間を指す)の第二段階、さらに個別具体的な、個人が行動する上での歴史的な連関を指す(兵士にとっては彼らが参加する戦争がこれに該当)第三段階を分析しているとのこと。

加えて、戦争や暴力的な出来事は「残酷」として表され、暴力を行使する人間は決まって病理的であるという印象でまとめられがちですが、ナイツェルらはこれに異議を唱え、参照枠組みで彼らの世界を再構築すれば、暴力の行使がいかに合理的なのかを理解出来るとします。

膨大な盗聴記録から参照枠組みを考察し、歴史学と心理学の垣根を超えて、兵士たちの心理を細やかに分析している『兵士というもの ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理』。兵士たちの姿と肉声が、明瞭に想像出来るかのような一冊となっているように思います。

目次

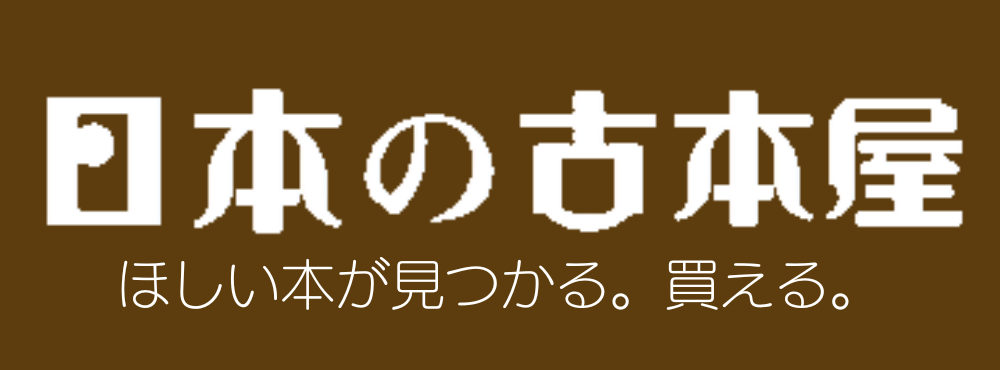

今回の高額買取商品一覧

下表は今回の買取で1冊300円以上の買取額をおつけした本の一覧です。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2024.1.12時点の金額です。)

当店では30冊以上お送りいただくと送料無料となりますので、旬の書籍がございましたら、ぜひまとめて当店にお売りください。

今回も良書をお売り頂き、誠にありがとうございました。

スタッフL

![『完全講義 民事裁判実務の基礎〔第3版〕(上巻)』 『全4巻揃 大学入試小論文問題集 2021年度 河合塾 CD-ROM付』 『治安維持法検挙者の記録: 特高に踏みにじられた人々』 『続 完全講義 民事裁判実務の基礎─要件事実・事実認定・演習問題─』 『新装版 社会的学習理論の新展開』 『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕─要件事実・事実認定・法曹倫理─』 『兵士というもの――ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理』 『数学基礎論 増補版』 『出逢いのあわい (N´υξ叢書)』 『リベラルアーツの法学: 自由のための技法を学ぶ』 『時空と重力 (物理学の廻廊)』 『より良い思考の技法: クリティカル シンキングへの招待 (放送大学教材 1647)』 『ディープラーニングを支える技術〈2〉 ??ニューラルネットワーク最大の謎 (Tech × Books plusシリーズ)』 『成年後見制度の闇 (月刊Hanada双書)』 『ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装』 『認知的不協和理論―知のメタモルフォーゼ (レクチャー「社会心理学」)II』 『新訳 夢判断 (新潮モダン・クラシックス)』 『増補版 大人のための国語ゼミ (単行本)』 『有限性の後で: 偶然性の必然性についての試論』 『社会科学の哲学入門』 『エビデンスから考える現代の「罪と罰」:犯罪学入門』 『実用数学技能検定1級「完全解説問題集」発見: 数学検定』 『刑法の時間』 『リーディングス数学の哲学ゲーデル以後』 『グライス 理性の哲学: コミュニケーションから形而上学まで』 『極限の思想 ハイデガー 世界内存在を生きる (講談社選書メチエ le livre 極限の思想)』 『実務家が陥りやすい 成年後見の落とし穴』 『ディープラーニングを支える技術 ??「正解」を導くメカニズム[技術基礎] (Tech × Books plus)』 『束論と量子論理 POD版』 『原発と日本列島』](https://www.northbookcenter-kaitori.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/P82859-1-2.png)