2025/06/13

宗教・言語学関連書籍の買取【497点 34,698円】

前回と同じく段ボールに10箱分と、たくさんの本をお送りいただきました。大口のご売却、大歓迎です!ありがとうございます。

さて、今回は宗教や言語学習に関連する書籍を中心に買取をいたしました。宗教書はキリスト教に、言語は英語に関するものが多かった印象ですが、中には仏教に関連するものもちらほら。その中から特に気になった一冊を紹介していきます。

目次

著者に謎多し

さて、その一冊がこちら

『サンスクリット入門 般若心経を梵語原典で読んでみる』涌井和 著,2002年,明日香出版社

です。

明日香出版社さんはもともと言語学習書に強い出版社さんですが、サンスクリットの入門書まで出しているとは・・・!改めて守備範囲の広さを見せつけられる思いです。

さて、本書表紙を見れば著者の涌井和(わくい なごむ)氏は‟サンスクリット研究会”なる会の代表を務めている人物のようです。しかしながら、涌井氏自身のものはおろか同会の情報もネット上では探し出すことができませんでした。それゆえ涌井氏の経歴等については(あくまで筆者にとっては)ほぼ謎です。

ただ、本書が出版から20年以上を経た今でもサンスクリットを勉強する人たちの間で好評を博しているという事実からみて、その道ではきっとすごい方なのでしょうね。

経典はやっぱり原典で味わいたい

般若心経といえば「色即是空(しきそくぜくう)」とか「羯諦 羯諦 波羅羯諦(ぎゃーてい ぎゃーてい はらぎゃーてい)」とか、部分的にでも耳にしたことのある方が多いと思います。

ちなみに、筆者が般若心経を初めて耳にし唱えてみたのは中学2年生のとき、祖父の葬儀の折でした。全く信心深くもない、それどころか神も仏も信じない無敵のティーンエイジャーにとってすら般若心経の暗誦は容易く、同時にとても魅力的なものに感じられたのを未だに思い出すことができます。特にこの「ぎゃーてい」の部分は全くの意味不明でしたが、“口気持ちいい”(ラッパーが口ずさむことを気持ち良く感じるフレーズをこう表現するそうですが、まさにそれ。)のがクセになるのです。

ところで、日本で最も広く流布している「般若心経」は7世紀、かの玄奘三蔵(西遊記の三蔵法師のモデル)がインドで出会ったサンスクリットの経典を漢訳したものです(正式な経題名は「般若波羅蜜多心経」。)。

玄奘はこの漢訳をするにあたり、部分的にサンスクリットという言語の響きをそのまま漢字に写す「音写(音訳)」という方法を採用しました。それは、彼が原典の音そのものに意味や力が宿ると考えたからだそうです。上の「ぎゃーてい」の部分は特にそれが分かりやすく表れている部分で、音を写しただけ(意味は訳してない)だから意味が分からなかったのは当たり前のことだったのですね。

…しかし、原典での「ぎゃーてい」、本当はどのような意味だったのでしょうか?ちょっと気になりませんか?

《写真》般若心経の梵文(小文) 。これが本書読破後にはこの文字でわかるようになってるって、凄いですよね!

※般若心経には小文(ショートバージョン)と大文(ロングバージョン)の2種があります。本書巻末には両方のローマ字転写、日本語訳が用意されています。両者の由来などの詳細は今回紙幅が足りませんので、各自お調べください…。

そもそもサンスクリットとは

さて、内容に触れていく前に確認したいのですが、皆様は日本の仏典に使用されている文字、‟梵字”をご存知でしょうか?

こんな感じのヤツですね。

Adiputra による著作物, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16148311による

お恥ずかしい話、私は本書を読むまで‟サンスクリット”と‟梵字”を混同していたので、同じような方のためにそちらの整理からしていきたいと思います。

まず、サンスクリットとは「洗練された言語」「完成された原語(原文ママ)」(p3「1 サンスクリットはインド・ヨーロッパ語」より)という意味の言葉を原語としています。古代、インドにやってきたアーリア人が話し始めた言語で、その後北インドを中心に広まりました。

一方、梵字はというと、6世紀頃にインドで使用され、その‟サンスクリットを表記するための文字”であったグプタ文字からさらに派生した悉曇文字(しったんもじ)が中国を経て日本に入ったものなのだそうです。(なお、本書ではP20「10 文字の変遷」にて異説など詳細な記載があります。)

そのため、日本において悉曇文字はほぼ梵字のことを指し、梵字で表される言語を梵語と呼びます。つまり、梵語=サンスクリット、ということです。

本書で学ぶのはデーワ・ナーガリー文字

先ほどの「悉曇文字」「グプタ文字」などの文字たちが登場したように、実はサンスクリットを表記するための文字は主に時代により異なっています。

一番古いものはアショーカ王(紀元前250年頃)の時代のブラーフミー文字→先述のグプタ文字(4世紀頃~)→悉曇文字(6世紀頃~)→ナーガリー文字(7世紀頃~)という具合です。

そして、本書で読み解くことになる文字は、このナーガリー文字がさらに発展したデーワ・ナーガリー文字(10世紀頃~現在)です。

サンスクリット、超絶難しい

さて、本書では上で述べたように多くの日本人にとっては馴染の浅いデーワ・ナーガリー文字を学ぶと同時に、サンスクリットという言語の基本的な文法についても学ぶわけですが、このサンスクリットが…ものすごく難しいです。

サンスクリットの習得について、高名なインド哲学者かつ仏教学者で東京大学名誉教授にもなった中村元の言葉が本書の「本書の構成と使い方」にも引用されているので紹介いたします。

(『学問の開拓』1986年、佼成出版社、P94) ※(中略)は筆者(スタッフN)による

日本を代表する学者さんが夏休みいっぱいかけて「すこし身についたような気がした」という言語を、凡人が本一冊少しかじったところで習得できるはずはありません(開き直り) !ですので、ここから先は本書で学習に取り組んでみた感想文ではなく、「本書を本気で読んだらこうなるんだろうなァ~」といった予想文となります。ご容赦ください。

両数ってなに?格が・・・8つ?!

まず本書の構成なのですが、第1章は「概説」としてサンスクリットという言語の特徴が簡単にまとめられています。そして、そこで遭遇する衝撃の数々に早くも心が折れそうになります。

第一に、サンスクリットでは格に応じて代名詞の語尾が変化します。「格」とは英語で言うところの

I : 主格「私は」 / my :所有格 「私の」 / me : 目的格「私を」

などですね。これがサンスクリットでは

Aham : 主格 / Mama :所有格 / M ā n :目的格

と変化する、と。・・・まぁ、これくらいなら英語でも通る試練です。

ところが、すぐに英語とは異なる部分が登場します。まず、各代名詞に「性」があります。

・・・いやいや、ヨーロッパの別の言語でも「性」はあるし?と思ったら、「男性」「女性」「中世」と3種類の「性」があります。

・・・ふ、ふーん。でも、ドイツ語だって中性名詞あるよね?と思った貴方。

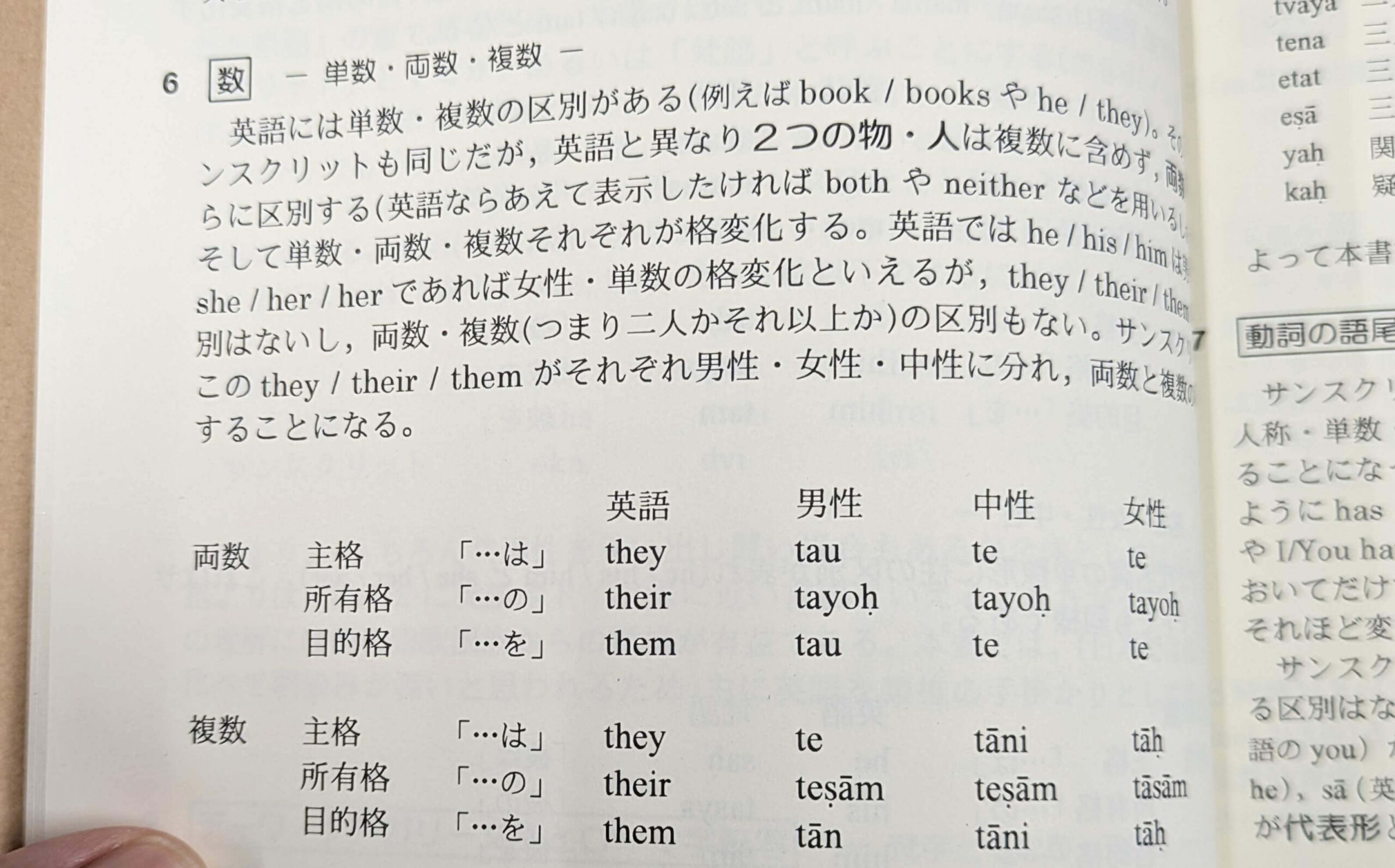

では、数のカテゴリに「単数」「複数」の他「両数」というのがあると聞いたらいかがでしょう?

つまり、1つのとき、3つ以上のとき以外、「2つの人・物」の場合にも別の代名詞を用いるそうなのです。もうパニックですね。

《写真》ちょっと何を言っているのか分からないと思いますので、該当のページをチラリ(本書p14)。

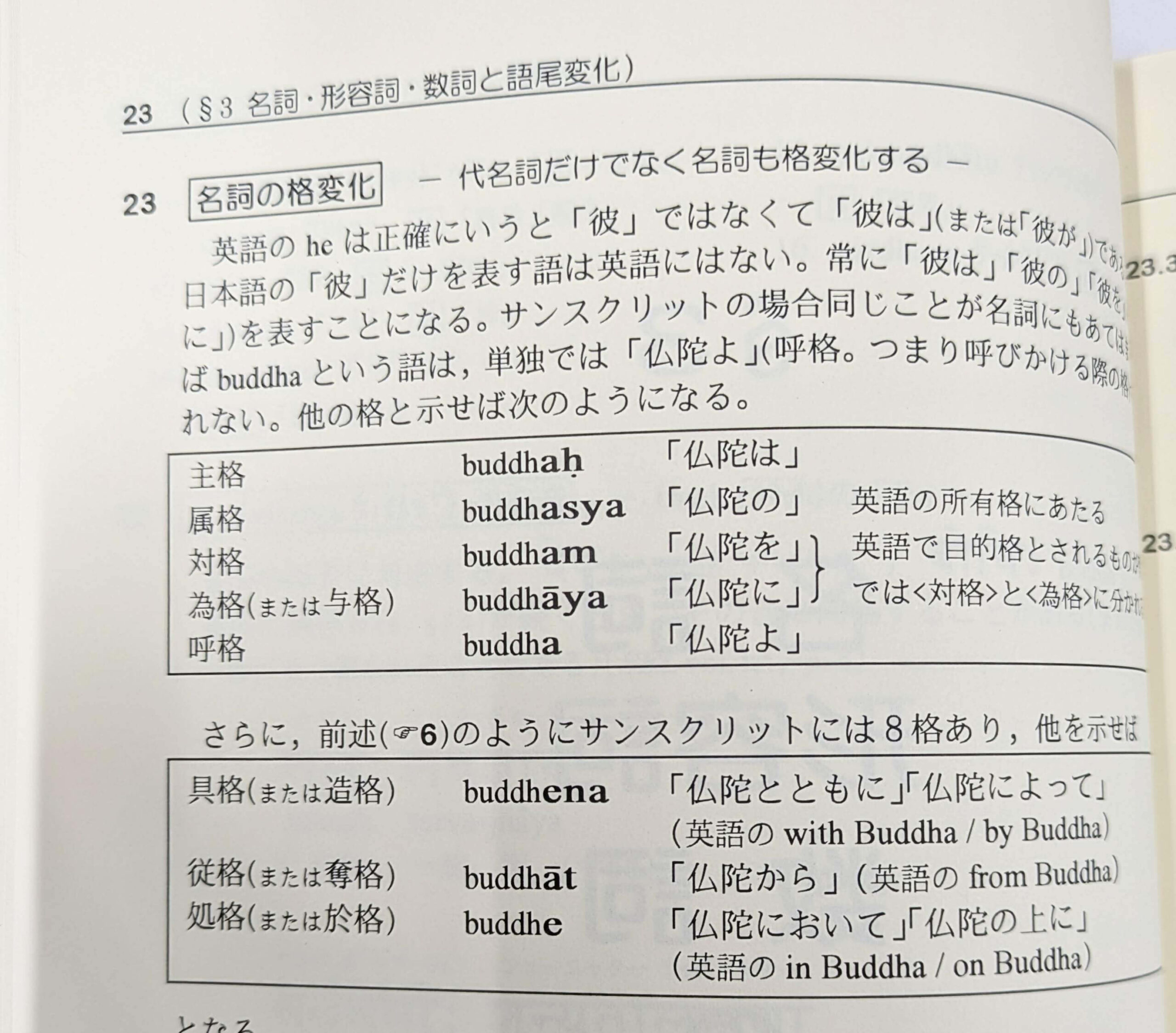

そして、続く第3章「名詞・形容詞・数詞の語尾変化」で「名詞の格変化」が紹介されているのですが、なんとこの格変化が8種類もあるのです。撃沈。

《写真》こちらもp30 「名詞の格変化」を。これを日常的に操れることが想像の範囲外です。

ほうほう、日本で普通に浸透している「仏陀」は、実は「仏陀よ」という呼びかけの「呼格」だったのか~!意外!

というところまでは記憶に刻まれましたが、他の情報は一切頭に入ってきません。もちろん、動詞も格変化しまくります。

これ、夏休みだけで分かるようにならなくないですか、中村先生・・・?

文字はまだ分かるかも

今、何気なく第2章を飛ばしましたが、第2章は「文字・アルファベット・発音」で、先程のデーワ・ナーガリー語の発音や書き方などが掲載されています。冒頭の般若心経(小文)を見た方の多くが「これ、そもそも、どこからどうやって書くのかしらん?」と思われるのではないか思いますが、書き順もちゃんと載っています。親切です。

《写真》 p22・23、「17 文字の書き方」

試しに、こちらの右ページに掲載されている「練習」問題(ローマ字で転写されたサンスクリットをデーワ・ナーガリー文字で書く)に私も挑戦してみましたが、それまでの解説でなんとか正解にたどり着くことができました。おお、これはやり続ければ案外楽しいかも知れません(単純)!

なお、日本語の音を完璧に再現することはできませんが、デーワ・ナーガリー文字は表音文字のため、日本語のひらがな・カタカナをデーワ・ナーガリー文字で書いてみるなど文字で遊んでみると早く身につくような気もします。

そんなわけで、下はひらがなをデーワ・ナーガリー文字に変換できるサイトで「さようなら」をデーワ・ナーガリー文字に変換してみたものです。一気にインドの風が吹きますね。

सायोउनारा

…うーん?でも、本書で勉強した知識を適応すると、これは「さようなら」ではなく「さーようなーらー」になる気がするのですが…。どなたか正解を教えてください。

必要十分な入門書

この後も本書は第4章「分詞と非人称」、第5章「複合語」、第6章「連声」、第7章「不変化詞」、第8章「関係代名詞と疑問代名詞」、第9章「動詞と語尾変化」と続き、ひたすら般若心経をデーワ・ナーガリー文字で書かれたサンスクリットで読むための訓練・解説が繰り返されます。

その内容も少しずつ紹介したいところですが、先に述べたようにサンスクリットが難しすぎるため、ここでは割愛させていただきます。

ザンネンダナァ(棒読み)。

なお、本書は奥付「著者略歴」に

と書かれているとおり、仏典(今回の場合は「般若心経」)を読むという身近で具体的な目標を設定することで、難解なサンスクリットも楽しく学んでしまおう!というコンセプトのもと編集されています。

そのため、本書の最終目標は「般若心経を読むのに必要なだけのサンスクリットを学ぶ」ところにフォーカスして設定されており、それ以上突っ込んだサンスクリットの学習をしたいという方には不向きであると、注意を添えておく必要があるでしょう。

これについては著者自身も「はじめに」でことわりを入れており、本書の第10章も「本格的学習へ」として辞書の引き方や、さらなる学習のための推薦図書・教材の紹介にページが割かれています。

ただ、逆にいえば「般若心経」に出てくる表現については丁寧にすべての事項(文字・読み・文法の解説・解釈への注など)が載っているので、般若心経をサンスクリットベースでガッツリ深堀りしたい方には必要十分なテキストと言ってよいと思います。

先の「ぎゃーてい」の部分も、最後まで読むときちんと現代語訳が掲載されています。皆様はどうぞここまで到達してくださいね。

私は本書の目的地には到達できませんでしたが、各地の言語や文字トリビアを少しずつつまみ食いしたいという活字狂の心をグッと掴まれて満足でした(笑) 。

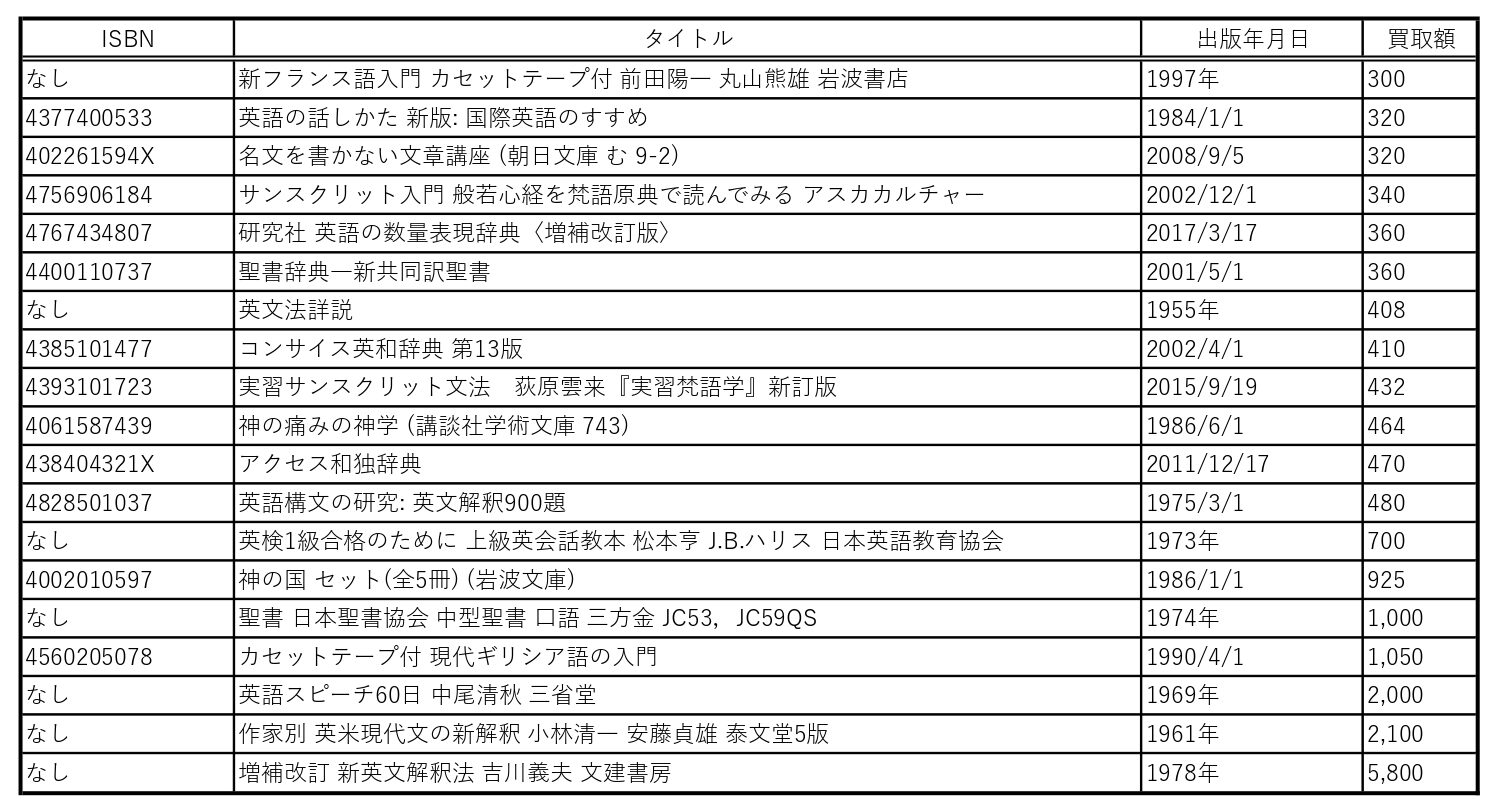

今回の高額買取商品一覧

以下は1点300円以上で買い取らせていただいた本の一覧になります。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.5.22時点の金額です。)

上表をご覧になるとお分かりのように、「ISBN」の欄が「なし」になっているものも多くございます。

当店はこのISBNコード(各本に振られた13桁、もしくは10桁の数字。概ね1981年以降の書籍にはある。)がない本も買取歓迎です。

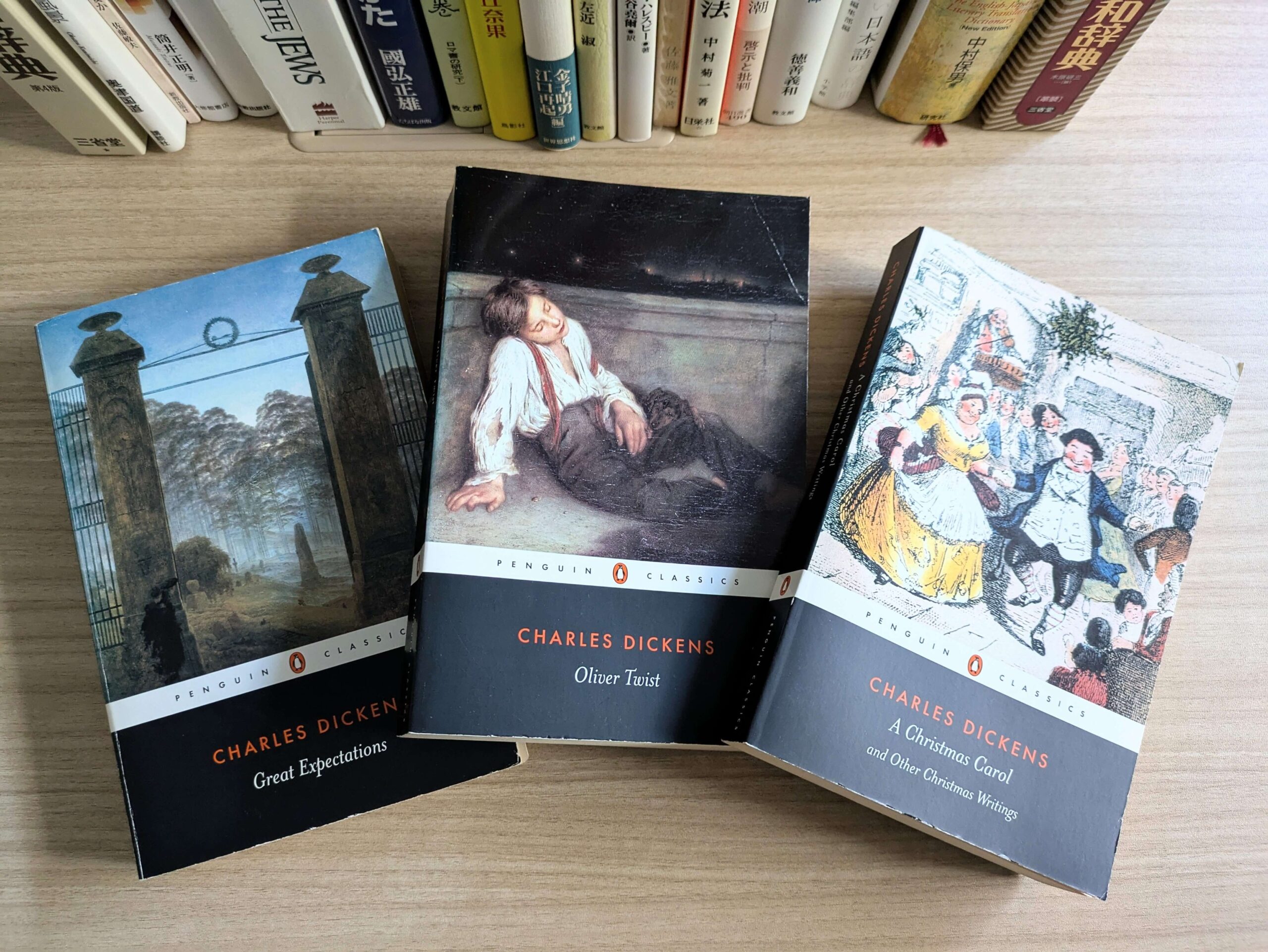

また、今回はたまたま高額査定商品に入ってきませんでしたが、洋書も複数点ございました。

Dickensの『Great Expectations(大いなる遺産)』『Oliver Twist(オリバー・ツイスト)』『A Christmas Carol(クリスマス・キャロル)』の3点

当店では洋書の買取も歓迎です。

洋書と一口に言っても、フランス語、ドイツ語、イタリア語様々なものがありますよね。お問合せをたくさんいただくのですが、当店ではこのうち英語で書かれたもののみに買取を限定させていただいております。誠に申し訳ございません。

ただ、“英語限定”とすると稀に誤解を受けるのですが、日本語で書かれた他言語学習の参考書でしたら英語に限らず買取が可能です(冒頭のサンスクリットもそうですね!)。

過去にもフランス語学習書を買い取ったこんな事例や、ロシア語の辞典を買い取ったあんな事例を紹介しています。

マニアックな言語の学習本などは、もしかしたら他の古書店では買取を断られるケースもあるかも知れません。もし、そういった“外国語本買取、断られ”経験のある方、次回はぜひ当店にご相談ください。

今回も良書をたくさんお売りいただき、ありがとうございました!

スタッフN

※下の画像の書籍は送っていただいた本の一部です。