2020/12/03

医学書・医療関連書籍の買取

今回は医療系の書籍を大量に買取させていただきました。以下に特に良い査定額をお付けできたものを紹介させていただきます。「救急診療指針」

「FCCSプロバイダーマニュアル 第3版」

「学びなおしEBM」

「かんテキ 脳神経: 患者がみえる新しい「病気の教科書」」

「てんかん診療ガイドライン2018」

「急性呼吸不全 (救急・集中治療アドバンス)」

「Gノート増刊 Vol.5 No.2 動脈硬化御三家 高血圧・糖尿病・脂質異常症をまるっと制覇!」

「身体診察 免許皆伝: 目的別フィジカルの取り方 伝授します (ジェネラリストBOOKS)」

「POC心エコー ただいま診断中!」

「エマージェンシー臨床推論」

「ER・救急999の謎」

「予防医療のすべて (スーパー総合医)」

「かんテキ 整形外科: 患者がみえる新しい「病気の教科書」

などなど。

今回買い取らせていただいた医学書はすべて出版年が比較的新しく、状態も良いものだったため、ここには挙げきれないくらい多くの高額査定本がありました。

医学書は定価も元々高いので、新しいものであれば一般的向け書籍などよりも良いお値段がつくのですが、古いものになってしまうとガクッとその価値が下がってしまいます。もし、医学書の売却を考えている方がいらっしゃいましたら、まだ新版が出ない新しいうちにされることをオススメします。

さて、このご時世、医療関連の本はどれも気になってしまうものでしたが、あえて気になる一冊を選ぶとしたら、こちら

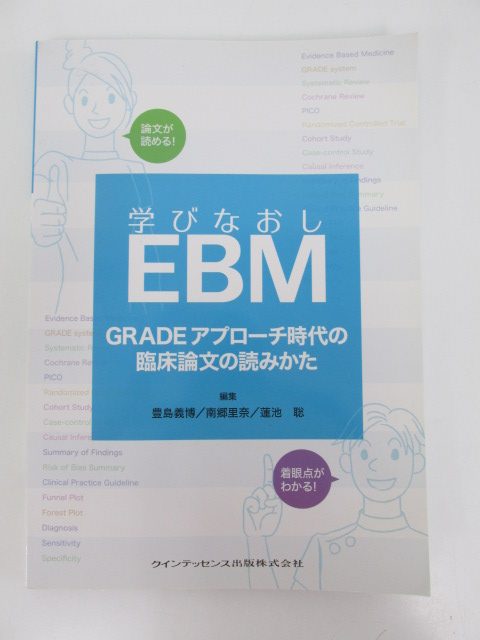

「学びなおしEBM」(2015年 クインテッセンス出版)

でしょうか。

・・・なぜ気になったのか。まず、EBMという言葉が分からなかったため、「何、コレ?」と興味を持ったというのが正直なところです。はい、無知ですみません。

IBMとか、AEDとか、ICUとかの仲間(←全然違う)かと思いきや、EBMとは Evidence Based Medicineの略とのことで、直訳すれば、「根拠に基づく医療」となります。

「え?根拠のあるなし、って、例えば、偉いお医者さまが「コレコレこういう治療をやったら効果あった」っていうのを論文で発表してるっていうので十分じゃないの?」

というのが素人考えですが、では、その論文の正しさ・お医者さまの偉大さはどうやって保証されているの?というのが気になるところです。

個別論文の正しさを検証することは昔から行われていることですが、例えば、ここにある病理を抱えた患者さんがいたとして、1.こういう症状のときは、2.こういう臨床結果の論文がこの数だけ報告されていて、3.こういう治療法の信頼度が高そうだと思われるので、4.この患者さんにそれを試してみるか考えてみて、5.患者さんに治療行為を行ってみたら、1~4のプロセスについて改めて評価をしていきましょう、それによって更にエビデンスを深めましょうね、というのがEBMのざっくりとした考え方です。

では、その論文の情報をどのようにして抽出してくるかというと、論文のデータ・ベースを活用するわけです。なるほど、なるほど。そんなわけで、EBMは個別の治療検討というよりも、よりエビデンスの高い医療サービスを提供するためにデータを活用する、IT技術の進歩と共に活発になってきた指針ということができます。

この考え方自体はそれほど新しいものではなく、20年ほど前に提唱されたものらしいのですが、そのデータ・ベースに内在する、あるいはデータ・ベースの成り立ち自体に由来する情報の偏り(詳しくは本書のPART1を参照してください)により、正しい結果が導き出せないという事象が認められるようになってきました。

ところで、この本には「GRADEアプローチ時代の臨床論文の読み方」という副題もついており、GRADEはGrading of recommendations,Assessment,Development and Evalutionの略で、従来のEBMのでは注目されてこなかった「アウトカム」に重点を置いたアプローチ手法になります。GRADEはエビデンスの強さと、推奨度によって論文≒治療法の評価を行います。

既述したようなEBMの問題点を解決するべく新たなアプローチが考え出されてきたわけですが、その1つがGRADEアプローチというわけでして、本書はその考えに則って、論文情報を正しく読むにはどうしたら良いのか?ということを丁寧に解説しています。そういった解説本ですと、抽象的な理念、データの羅列など、字ばかりの読みづらい紙面になりがちかと思いますが、こちらの本では難しい内容を扱っている割には図版も多く、とっつきやすい感じになっていると思います。

常々、臨床現場で働いていらっしゃるお医者様たちは、どのようにして無数の、玉石混交の情報の中から有用な治療法の知識を抜き出してアップデートしているのだろう?と思っていたのですが、医療現場ではそのような研究も行われていたのですね・・・!あたり前といえば当たり前なのですが、ちょっと目から鱗でした。

こちらの本は歯科関連の書籍を多く出版しているクインテッセンス出版株式会社から発行されているからか、治療例に口腔内の疾患が多く用いられているのですが、基本となるEBMの考え方は歯科治療だけでなく、どんな医療現場にも広く浸透しているものだと思います。EBM、GRADEアプローチについて一から学びたいという医療諸関係者に、広くオススメできる本だと思います。

現場でより高度で、効率的で、何より患者さんの生の質の向上に資するサービスが行われるため、こういった陰の研究分野も是非進んでいってほしいなと思う、コロナ禍中の古本屋でした。

今回も良書をたくさんお譲りいただき、ありがとうございました!