2025/06/06

人文学・ビジネス書・DVD等の買取【583点 55,390円】

今回は人文学やビジネス書など幅広いジャンルにまたがる書籍を多数買い取りました。その量、段ボールで10箱分です!ありがとうございます。

早速その中から特に気になった一冊を紹介していきます。

目次

今回の一冊

さて、今回ご紹介したい本がこちらです。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン 著,森田真生 訳,西村ツチカ 絵,2024,筑摩書房

レイチェル・カーソン(以下、カーソン氏)はアメリカの生物学者で、日本の読者には『沈默の春』(後述)でお馴染みですね。

今回はまず、この本を選んだきっかけから書いていきます。

外来種に対する眼差し —環境保護のトレンド—

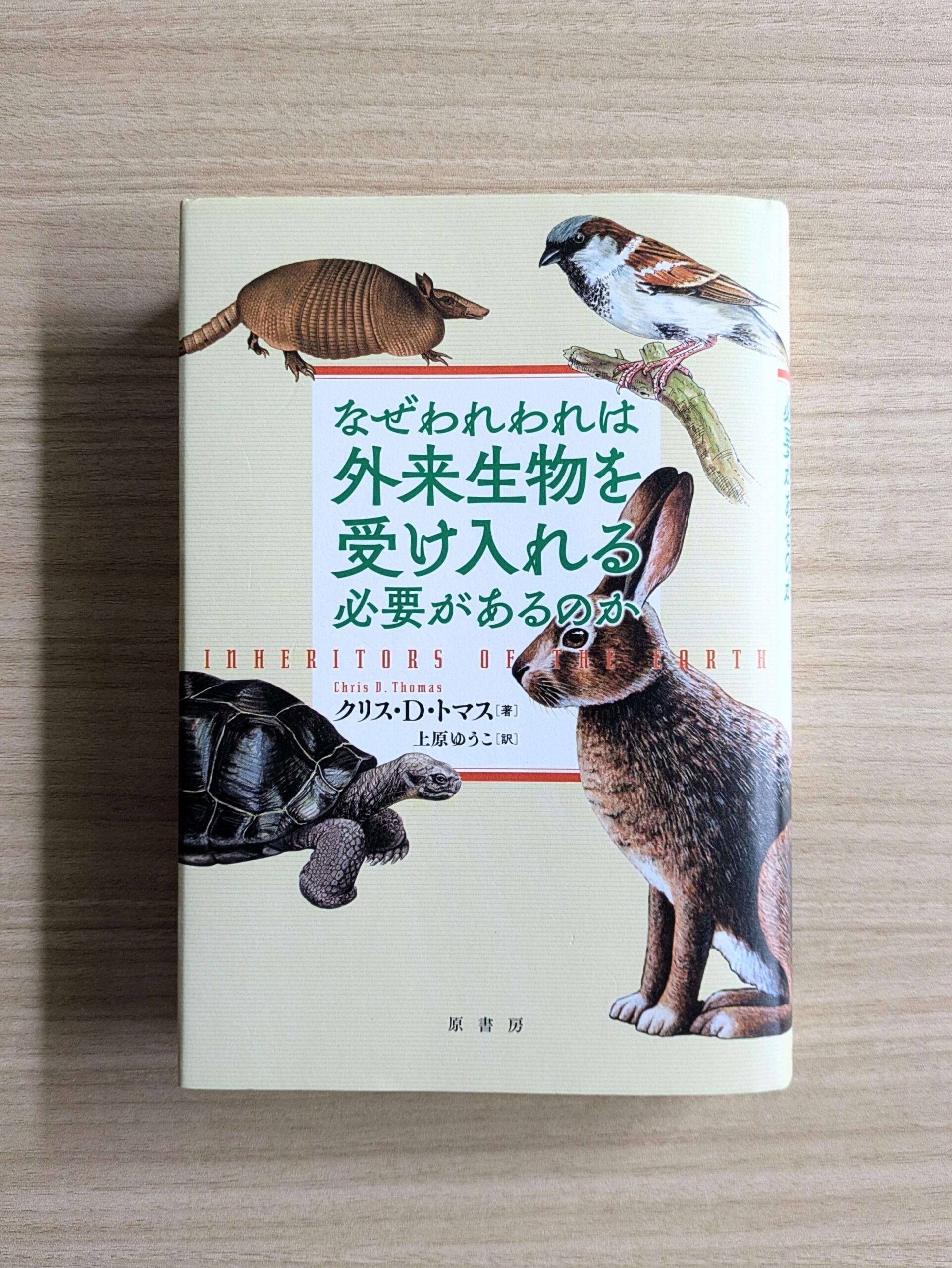

前回の私(スタッフN)の記事では『なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか』(クリス・D・トマス 著, 上原 ゆうこ 訳,2018,原書房)を取り上げましたが、この本を読みながら頭に浮かんだのがカーソン氏だったのです。

『なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか』クリス・D・トマス 著,上原 ゆうこ 訳,2018, 原書房

前回記事と重複しますが、お読みでない方のために簡単に『なぜわれわれは…』の内容を要約します。

タイトルをご覧になった時点でお察しかと思いますが、こちらの本では以下のような主張がなされています。

- 自然保護・環境保護において、これまでは外来種を駆除することが正しいとされてきたが、生物多様性を増すものとして彼らに寛容であるべきでは?

- 外来種を発生させた人間活動を不自然なものとして扱いがちだが、人間だって進化のルールに従う自然の一部だ。

- 人間が生じさせた影響も地球の長い歴史から見れば進化の一部でしかない。

- そもそも、もはや人間活動の痕跡を地球上から消し去ることなど非現実的なのだから、外来種の根絶に力を割くよりもっと他の効果的な環境保護や自然保護対策に労力も資金も投じた方が良いのでは?

この考え方は私にとってはとても新しいものに思えたのですが、どうやら2010年代も後半を過ぎたあたりから世界の環境保護や野生生物保護界隈ではすでに変化の兆しがあったようです。それは以下のような同種の書籍が次々と発刊されてきたことから伺い知ることができます。

- 『外来種のウソ・ホントを科学する』ケン・トムソン 著,屋代 通子 訳,2017,築地書館

- 『外来種は本当に悪者か?:新しい野生 THE NEW WILD』フレッド・ピアス 著,藤井留美 訳,2016,草思社

- 『「自然」という幻想 多自然ガーデニングによる新しい自然保護』エマ・マリス 著,岸 由二/小宮 繁 訳,2021,草思社

- 『都市で進化する生物たち:“ダーウィン”が街にやってくる』メノ・スヒルトハウゼン 著,岸 由二/小宮 繁 訳,草思社

以上は翻訳書ですが、日本人の著作も出版されているようです。

- 『外来動物対策のゆくえ 生物多様性保全とニュー・ワイルド論』羽澄俊裕 著,2024東京大学出版会

さて、この話とカーソン氏と、どういう関係があるのでしょう?

カーソンはどうだったのか?

レイチェル・カーソンの主著といえば『沈黙の春』ですね。少し前に新訳版を読みました。

光文社古典新訳文庫の『沈黙の春』渡辺正隆 訳,2024年,光文社 (写真の本は私物)

DDTをはじめ毒性の強い殺虫剤、除草剤が自然を破壊していると訴え、節度を欠いた農薬使用法の見直しを世に問うたカーソン氏の代表作。のちのエコロジー思想やエコフェミニズムにも多大な影響を与えた、いわずと知れた古典的名著です。

と、言われても答えは見えてきませんよね?両者には環境保護に関するものということ以外は接点がなさそうに見えます。

第一、両者が生きている時代も全然違います。『なぜわれわれは~』著者のトマス氏は現在も活躍中の学者ですが、カーソン氏は約60年前の1964年にこの世を去っています。

しかも、上述したように『沈黙の春』では殺虫剤や除草剤による野生生物への影響の大きさが訴えられているのであって、「外来種」を問題視する考え方は提出されていません。むしろ、化学薬品使用による害虫防除策の代替案として外部からの天敵移入すら提案しています(第17章「もう一方の道」p422~p423参照。)。

いわば‟外来種には外来種を”というこの方策、当時(~60年代)は世界がそこまで外来種に神経質ではなかったという可能性もありますが、それでもよくよく考えてみれば大胆な意見です。トマス氏らの「外来種を駆除するという方策が本当に正しい自然保護策と言えるのか?」という近年の自然保護論を予測したかのような対策を提唱していたとは(結果としてそうなっただけにせよ、本人にそういった意図はなかったにせよ)、カーソンの慧眼っぷりに驚くばかりです。

そんなわけで、「カーソンとトマスがもし同じ時代に生きていたら意気投合するのかもなぁ…」とあっちとこっちを無理やりつなげた妄想にニヤニヤしつつ、お客様にお売りいただいた本の中から次のネタを探していると・・・おや、このきれいな装丁の本はあの 『センス・オブ・ワンダー』ではないですか!これは本に呼ばれたに違いない!と思い手を伸ばしたのでした。

レイチェル・カーソン没後60年記念

ところで、上の文庫版『沈黙の春』と今回の『センス・オブ・ワンダー』には共通点があります。どこでしょうか?(もちろん、カーソン著ということ以外で。)

答えはどちらも昨年(2024年)に出版されているという点です。昨年はカーソン氏の没後60周年にあたりました。そのタイミングに合わせ彼女の不朽の名作を新訳で出版しようという機運が高まったのですね。

なお、『沈默の春』は1962年、『センス・オブ・ワンダー』は1965年にそれぞれ原著が出版されています。

・・・ん?2024年が没後60周年なら1965年には彼女はもうこの世にいなかったはずでは…?と思った方、鋭いですね。

『センス・オブ・ワンダー』は彼女の生前には出版されていません。カーソンは1956年、雑誌「ウーマンズ・ホーム・コンパニオン」に「子供たちに不思議さへの目を開かせよう」と題したエッセイを寄稿しました。これが評判を呼び、彼女自身も当初からこのエッセイを発展させ一冊の本にして出版することを望んでいましたが、諸事情から叶わず棚上げに。そして、彼女の寿命の方が先に尽きてしまったのです。

『センス・オブ・ワンダー』巻頭。「レイチェル・カーソンは「センス・オブ・ワンダー」をさらにふくらませたいと考えていたが、これが叶う前に、彼女の命は付きてしまった。」

こうして『センス・オブ・ワンダー』は彼女の遺志を継いだ友人たちにより、彼女の死から1年後の1965年に出版されました。

・・・ということは、昨年に引き続き今年は『センス・オブ・ワンダー』出版から60周年のカーソン・アニバーサリー・イヤーということになります。

カーソンの文学的才能

さて、日本では『沈默の春』で彼女の名前を知ったという人が圧倒的多数かと思いますが、彼女は出身国アメリカではデビュー作『潮風の下で』(1941)からすでに高い評価を得ていました。

(『沈默の春』解説p437より( )内、スタッフN補足)

その後も話題作(『われらをめぐる海』1941年、『海辺』1955年)を世に送り出し、『沈黙の春』を発表したのが1962年。彼女はこの2年後、がんでこの世を去ります。享年57歳、若すぎる死でした。

ところで、このように彼女の著作が評判を呼んだのは、彼女の文章には生物学者としての科学的知識に裏付けされた知的好奇心を刺激する具体的な内容と、そして自分を取り巻く自然、生きとし生けるものに対する圧倒的な“愛”が溢れていたからでした。

また、それと同時に彼女のその想いを言語化する文章力が大きな武器となっていました。

実は、彼女は幼い頃から文章を書くのも大好きで、10代で児童誌「セント・ニコラス」の読者投稿に投稿し何度か採用されたこともある文学少女だったのです(『沈默の春』解説P433~P434より)。また、大学進学時の専攻学部は生物学部ではなく文学部でした(その後、2年生のときに生物学に変更。)。

そのため、主著の『沈默の春』も深刻な自然破壊を取り扱ったものであるにもかかわらず文章は瑞々しく、しかし同時に、だからこそ害虫駆除に使用された化学薬品が生物濃縮により鳥を死滅させた春の静けさも残酷なくらいにリアルに描き出すことができました。

そして、このペンの鋭さが糾弾される側(農薬製造会社や彼らを指導した科学者たち)の罪悪感を煽り、彼女に対する激しいバッシングを惹起させた要因もあったのでは?と想像するのは、行き過ぎでしょうか。

その説得力はぜひ『沈默の春』を読んで感じてみてください。

本題。『センス・オブ・ワンダー』について

既述したように『センス・オブ…』は雑誌に寄稿された記事が元になっています。

「大人たちには、子供たちに自然の脅威に目を向け感じ取る感覚「センス・オブ・ワンダー」を身につけさせる責任があると語りかけたエッセイ」(『沈默の春』解説P442より)は、大人たちを説得するというより、かつて子どもだった大人の中の子どもに語りかけるような優しい文章です。少し長くなりますが引用します。

(『センス・オブ・ワンダー』P21)

不毛に執着することばかりの大人になった私にはことさら刺さるのですが、皆様はいかがでしょうか?

カーソンは甥っ子ロジャー(正しくはカーソンの姉の娘の息子で、のちに養子となる。当時4歳) と過ごしたメイン州の海辺の思い出からインスピレーションを得てこの文章を書いたそうですが、ロジャーに対する温かみも伝わってくるようです(そう、この“ロジャー”が巻頭で本書を捧げられた“ロジャー”です。)。

また、ここではいちいちルビを振っていませんが、実際の筑摩書房版にはもっと丁寧にルビが振られていますので、ぜひ小学校高学年以上のお子さんにも読んでほしいです。

この新訳を書かれた森田氏にもお子さんがいらっしゃる(後述)ので、彼らがまだ小さいうちに「センス・オブ・ワンダー」に触れてほしいと考慮された部分もあるのでは?と感じています。

本書後半の内容

既に述べたように『センス・オブ・ワンダー』出版時にはすでにレイチェル・カーソンが他界しているため、元の原稿に加筆することは叶いませんでした。今回ご紹介の筑摩書房版『センス・オブ・ワンダー』の部分も全39頁ほどの短い文章です。

そのため、本書後半は翻訳をされた森田真生氏のエッセイが掲載されています。

肩書が単に訳者ではなくて「訳とそのつづき」となっているのはそのためなのですね。

森田氏は京都で2人の息子と暮らしています。彼らの自然に囲まれた生活はレイチェル・カーソンとロジャーのそれを彷彿とさせます。それくらい彼らの生活から「センス・オブ・ワンダー」を嗅ぎ取れそうな瑞々しさが、こちらの後半エッセイにもあるのです。

その文章の達者さから「作家」か、もしくは、カーソン氏にも似た生物の活き活きとした描写から「生物学者」なのかしら?と巻末の森田氏の略歴を見ると「独立研究者」という一風変わった職業名になっています。 そして、さらに読んでみると2015年に出版した『数学する身体』で第15回小林秀雄賞を受賞しているではないですか・・・! 文系・理系の垣根を超えた天才・小林秀雄を冠する賞を最年少で受賞しているのですから、やはり彼自身も文・理を超えた才能の持ち主なのでしょう(羨)。

・・・脱線しましたが、内容に戻ります。

カーソン氏の文章が子どもにも語りかけるような優しさがあったのに対し、こちらはより子育てに悩む親・疲れた大人の涙腺に働きかけてくる文章のように感じます。…なんていうんでしょう、物質社会に塗れて好奇心も失いがちな大人が読むと眩しすぎて泣きそうになります。もしかしたら、上記のような森田氏の輝かしい経歴もこの曇りなき眼に根ざしているのかも知れないと思うと、コンディションが悪いときに読むと却って気分が落ち込むかも知れません(笑)。

ただ、どんな読書もそうですが、何を感じ取るかは人それぞれなので気になった方はぜひ本書を手に取ってみてください。できれば感想も聴かせていただきいたいところです。

カーソン→トマス→森田ライン

さて、後半は森田氏のエッセイになっているとはいえ、本書はあくまでカーソンの『センス・オブ・ワンダー』が主役。随所で森田氏はカーソンに言及し、解説をしています。その中で森田氏は次のようなことも述べています。

(「結 僕たちの「センス・オブ・ワンダー」へ」p172より)

この部分、私が冒頭で紹介した『なぜわれわれは…』でトマス氏が主張していた内容(=人間だって自然の一部だし、その痕跡を消すことなんてもうできないんだから、もっと別のやり方を模索したほうがいいんじゃない?)と一部重複すると思いませんか?

レイチェル・カーソンに共鳴して本書を出版した森田氏がトマス氏と同じ結論にたどり着いたのだとすると、“彼女とトマス氏が時代を超えて意気投合するかも知れないな”とした私の妄想も、そんなに的外れではなかったのかな?とほくそ笑みながら本レビューの締めくくりとします。

今回の高額買取商品一覧

下表のような商品に500円以上の買取額をつけることができました。以前の記事にも登場したことがありますが、最高額の『図録 柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年』は相変わらず人気です。それゆえ、買取額も高めについております。

![『3枚組 CD ミシェル・ペトルチアーニ 未発表ライヴ・ボックス MICHEL PETRUCCIANI / CONCERTS INEDITS/ FDM 36607-2』 『OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~(初回限定盤)』 『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』 『ブランド・エクイティ戦略: 競争優位をつくりだす名前、シンボル、スロ-ガン』 『6枚組CD BOX 決定版ディスコミュージック』 『Turntable (通常版)』 『ドーナツ経済学が世界を救う』 『両利きの経営(増補改訂版)ー「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』 『DVD 小三治 ドキュメンタリー』 『Expressions (初回限定盤) - 竹内まりや』 『NHK-DVD ヤノマミ~奥アマゾン 原初の森に生きる~[劇場版]』 『CD 計5枚組BOX 大人のBallads』 『観光: 日本霊地巡礼 (ちくま文庫 な 8-1)』 『東京の生活史 (単行本)』 『文化を超えて』 『制度と文化: 組織を動かす見えない力』 『10枚組 プロジェクトX 挑戦者たち 第2期 DVD-BOX NHK NSDS-15263-15272』 『図録 柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年』](https://www.northbookcenter-kaitori.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/P87933-2diary-e1748219226488.jpg)

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.4.30時点の金額です。)

CDやDVDの買取も歓迎

上表をご覧になるとお分かりのように、当店ではCDやDVDなどのディスクものも買取歓迎です。

多少盤面にスレキズがある程度のものでしたら、当店内で研磨をして再版いたしますのでご安心ください。

※ただし、修復不可能なほどの深いキズやカビなどがあるものは0円査定となります。

CDは出荷枚数の多いポップスなどよりクラシックや希少性のあるもの(例えば、限定版のBOXセットなど)に良いお値段が付く傾向があります。

また、ディスクものの場合は特に付属品(初回限定のミニ写真集やカードや特別バージョンのジャケットなど)の有無により買取可否が異なる場合がありますのでご注意ください。

こちらの記事を見てCDやDVDなどのディスクもののご売却をご検討された方は予めこちら↓

にも目を通していただけますと幸いです。

今回も良書をたくさんお売りいただき、ありがとうございました!

スタッフN

※下の画像の書籍は送っていただいた本の一部です。